Des autocrates distants, incapables de valoriser leurs collaborateurs… Ainsi apparaissent les dirigeants français, bien moins appréciés par les salariés que les managers anglo-saxons.

Autoritaire, nombriliste, mauvais communicant et pas franchement intéressé par les aspects concrets de l’activité de ses collaborateurs. C’est le portrait peu flatteur du manager français qui se dégage des récentes enquêtes internationales. Toute la hiérarchie en prend pour son grade. Les cadres dirigeants comme les managers des niveaux intermédiaires ou de proximité. Les salariés interrogés par TNS Sofres en 2007 sont, par exemple, deux fois moins nombreux en France qu’aux États-Unis à penser que leur direction est à leur écoute. Seulement 45 % des Français estiment que leurs efforts sont reconnus, 37 % qu’ils sont récompensés. Contre, respectivement, 75 % et 70 % des Américains. Les Français sont également moins nombreux à estimer que les circuits de décision de leur entreprise sont clairs.

Manque de concertation. Le management à la française est indéniablement mis à l’index, car les salariés français employés par des sociétés étrangères se montrent plus satisfaits que leurs collègues de groupes hexagonaux de la rétribution des efforts et de la performance (48 % de satisfaits contre 39 %), de la capacité d’écoute de la direction (42 % contre 33 %) ou encore de la gestion des ressources humaines (53 % contre 39 %). « Les baromètres que nous réalisons dans les groupes internationaux d’origine française révèlent que les salariés allemands ou anglo-saxons sont très critiques à l’égard des modes de management hexagonaux. Ils sont désarçonnés par le manque de concertation et reprochent aux managers français de ne pas se soucier suffisamment du terrain », assure Muriel Humbertjean, directrice générale adjointe de TNS Sofres.

Les critiques visent d’abord la tête de l’entreprise. « Les cadres dirigeants privilégient le relationnel, l’affectif et les origines sociales aux résultats pour décider des promotions ou des augmentations de salaire, dénonce un manager d’un constructeur automobile français. Le plus souvent, ce sont les courtisans qui sont récompensés ou les cadres appartenant au clan du dirigeant. » Un consultant membre d’un grand cabinet de management et organisation américain estime que la distance psychologique entre le top management et les salariés est plus grande en France qu’ailleurs. « Les cadres dirigeants français ne savent pas écouter, précise-t-il. La plupart d’entre eux ont le sentiment d’être payés pour savoir. Ils font partie d’une caste qui progresse en s’éloignant du terrain. » Une analyse confirmée par John Leary, consultant à la Cegos : « Ils réfléchissent seuls et pensent ne pas avoir le droit à l’erreur, alors qu’aux États-Unis les managers cherchent à impliquer le maximum de monde dans la recherche de solutions. »

Une étude sur le leadership des dirigeants menée fin 2005 pour le cabinet Development Dimensions International (DDI) illustre ce point de vue. Après avoir interrogé des dirigeants d’entreprise en France, au Royaume-Uni et en Allemagne sur leur vision du métier et leurs méthodes de travail, les consultants discernent trois modèles différents de leadership : autocratique en France, méritocratique en Grande-Bretagne et démocratique en Allemagne… « En France, les dirigeants interrogés mettent en avant la liberté dont ils bénéficient pour prendre des décisions et choisir leur équipe, explique Philippe Cavat, directeur général de DDI France. Quand les managers britanniques évoquent plus volontiers leur participation au développement des collaborateurs qui ont du talent ou leur capacité d’influence. »

DRH du groupe Legris Industries, Bénédicte Peronnin connaît bien le leadership à l’anglo-saxonne. Avant de rejoindre le groupe breton, elle a travaillé pour Apple, Novell et Equant, le spécialiste britannique des télécommunications racheté par France Télécom. Peu de temps après l’intégration de ce dernier dans Orange, elle a choisi de démissionner. « La culture managériale française avait pris le dessus, explique-t-elle. J’étais installée à l’étage du comité directeur. Ses membres sortaient rarement de leur bureau et se prenaient très au sérieux. Après des années empreintes de culture américaine où nous partagions une aventure avec les collaborateurs, je n’ai pas supporté. »

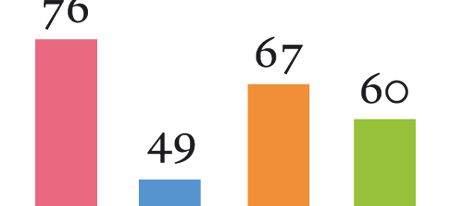

Culte du chef. Mais les carences sont tout aussi visibles chez les managers de proximité. « Contrairement à ce qui se passe dans les pays anglo-saxons, il n’y a pas de contractualisation dans la relation entre encadrant et collaborateur en France. Les objectifs ne sont pas clairs et le feed back est souvent inexistant. Nous sommes dans une culture de l’implicite », note Annick Allégret, responsable du département RH de la Cegos. Dans l’étude BPI-BVA publiée en décembre 2007, les enquêteurs se sont intéressés à l’évaluation des managers par leurs collaborateurs, dans plusieurs pays européens, aux États-Unis et au Maroc. En tête partout, les cadres américains enregistrent un taux de satisfaction supérieur à celui des français de 15 à 25 points, sur tous les aspects examinés. Pis pour notre orgueil national, les managers français recueillent les plus mauvaises notes sur sept des huit questions posées. Ainsi, ils organisent le travail, informent ou soutiennent moins leurs salariés que les autres.

Un résultat que Brice Mallié, le coordinateur français de l’enquête, attribue à leur mode de formation. « Le système éducatif français est conçu pour faire émerger une élite, affirme-t-il. Mais, du coup, il engendre chez les élèves un fort individualisme et des difficultés à travailler en groupe. » Xavier Randretsa, responsable de l’université interne de Faurecia, reconnaît la difficulté d’éradiquer ce particularisme. « En France, nous avons le culte du chef qui sait tout. La culture de l’ingénieur prédomine. Les cadres sont trop souvent choisis pour leur connaissance du métier. Ils sont plus à l’aise devant un problème technique que face à un souci relationnel ou managérial. » A contrario, la fonction managériale prend toute son importance dans la culture anglo-saxonne. « Les dirigeants américains sont très directifs, mais ils font attention au comment, à la façon dont ils se comportent devant leurs collaborateurs. Ils ne veulent pas vexer les gens mais cela ne les empêche pas de faire connaître leur opinion », remarque Xavier Molinié, DRH de Dell France et Europe du Sud.

Tenir compte des valeurs. Pour autant, le management à la française évolue doucement. « Les assessment centers sont de plus en plus utilisés par les entreprises françaises », souligne Aine O’Donnell, responsable du centre d’expertise managériale d’Entreprise & Personnel. Or l’apparition d’outils devance la plupart du temps l’évolution culturelle et managériale. Mais celle-ci ne survient jamais par hasard. Chez Legris Industries, Bénédicte Peronnin a modifié les critères d’évaluation et de promotion des cadres pour tenir compte des valeurs de l’entreprise. « Nous investissons énormément dans la formation de l’ensemble des salariés à l’entretien annuel d’évaluation », note Bénédicte Peronnin. Mais la DRH refuse d’appliquer aveuglément les recettes anglo-saxonnes. « Par exemple, je n’ai jamais vu l’intérêt du ranking [classement], indique-t-elle. Le dispositif plaît aux analystes financiers, mais il met une pression inutile sur les équipes. » Même critiqué, le management français veut sauver son âme.

40 % des salariés français estiment que leur direction est à l’écoute, contre 49 % des salariés européens et 73 % des salariés américains

Source : TNS Sofres.

Philippe d’Iribarne, directeur de recherche au CNRS. Ingénieur polytechnicien et diplômé de l’IEP de Paris, il a publié en 1989, la Logique de l’honneur et, en 2006, l’Étrangeté française.

Comment se comporte le cadre français par rapport au manager anglo-saxon ?

Contrairement au manager américain, le français ne fixe pas d’objectifs trop précis à ses collaborateurs, car cela serait ressenti comme une remise en cause de la connaissance qu’ils ont de leur métier. Il laisse beaucoup d’autonomie dans l’organisation, ce qui peut aussi engendrer un risque d’arbitraire. Un subordonné peut être jugé sur une notion aussi floue que celle de « bien faire son métier ».

Comment s’expliquent ces différences ?

Elles sont liées à la façon de vivre ensemble dans chaque pays. Aux États-Unis, le citoyen a peur de voir autrui décider de son destin à sa place. C’est pourquoi la notion de contrat est très forte. Un salarié n’est soumis qu’aux obligations auxquelles il a explicitement consenti, qu’elles découlent de son contrat de travail ou de ses objectifs. En France, la peur fondatrice est plutôt d’être traité comme un larbin, ce qui complique les rapports avec la hiérarchie ou le client.

Est-on plus autoritaire en France ?

Le cadre français décide mais vérifie peu comment sont appliquées ses décisions. Il n’est guère à l’écoute et valorise peu ses collaborateurs. Cette situation, qui produit souvent un mélange de rancœur et de frustration, n’est pas incompatible avec un bon niveau d’efficacité, car les salariés ont le sens de « l’honneur du métier ». Cette notion signifie que l’on est fier de son produit, de son métier, de son entreprise, ce qui incite à faire de son mieux dans son coin, même quand on a une piètre idée du management.

Les méthodes anglo-saxonnes introduites en France n’ont-elles pas fait évoluer les choses ?

Les groupes français sont très férus de management anglo-saxon. Mais qu’il s’agisse des manières de décider, d’évaluer la contribution de chacun ou de gérer les rapports avec les clients, ils mettent peu en pratique ce qu’ils prétendent faire. Plutôt que de singer un mode de management qui a ses limites, à savoir la difficulté à définir des objectifs précis sans être caricaturaux, il vaudrait mieux tirer un meilleur parti de nos potentialités.