Les Cinven, Butler, Carlyle et autres Eurazeo sont de plus en plus présents dans l'actionnariat hexagonal. Ils jettent leur dévolu sur des entreprises saines, délaissées, manquant de moyens, voire en difficulté, et en prennent le contrôle… pour peu de temps. Car ces investisseurs plutôt discrets sont pressés de revendre. Et si possible en faisant la culbute.

Picard Surgelés, Buffalo Grill, Taittinger, Cegelec, Eutelsat, Saft, Gemplus, Otor, Playtex… La liste des entreprises hexagonales détenues par des fonds d'investissement ne cesse de s'allonger. La SNCM n'en fait pas partie. Mais, même minoritaire, l'entrée du fonds de Walter Butler (voir interview page 17), en 2005, dans le capital de cette entreprise publique a frappé les esprits, braquant les projecteurs sur cette nouvelle race d'entrepreneurs. D'après l'Association française des investisseurs en capital (Afic), plus de 1 million de salariés travaillent dans l'Hexagone pour une société ayant, parmi ses actionnaires, un ou plusieurs fonds d'investissement. Certains ont une réputation sulfureuse, comme les américains Carlyle ou Texas Pacific Group, que l'on dit liés à la CIA. Moins connus, KKR, Apax, Cinven, BC Partners, Eurazeo ou Colony Capital sont aussi redoutés pour leurs exigences en termes de rentabilité : leur horizon ne dépasse guère cinq ans, avec des rendements attendus de 25 % par an.

Commencée en France voilà dix ans, la razzia n'est pas terminée. Pour le seul premier semestre 2005, les fonds ont levé près de 8 milliards d'euros, soit neuf fois plus qu'au premier semestre 2004. De quoi poursuivre leurs emplettes sur le territoire français, même si les bonnes affaires se font rares. « Jusqu'à maintenant, la France ne connaissait que trois types d'actionnariat : la Bourse, le capitalisme familial et les filiales détenues par leur maison mère. Avec les fonds d'investissement, une quatrième catégorie est en train de naître », observe Gonzagues de Blignières, président de Barclays Private Equity France et de l'Afic. Un nouvel acteur qui devrait largement profiter, dans les dix prochaines années, des 700 000 départs à la retraite annoncés parmi les patrons de PME familiales…

Très actifs dans les opérations de cession-acquisition depuis dix ans, les fonds d'investissement n'aiment guère la lumière des projecteurs. « C'est un monde très opaque, très obscur, avec une culture du secret savamment entretenue », explique un patron de presse qui s'y est frotté. Leurs clients ? Des fonds de pension anglo-saxons, des caisses de retraite, des banques, des compagnies d'assurances ou des universités américaines. Contre promesse de jolies plus-values, ils leur confient quelques dizaines ou centaines de millions d'euros à placer. Des sommes qui servent à prendre le contrôle d'entreprises, le plus souvent non cotées. Profitant du niveau très bas des taux d'intérêt, les fonds financent le tiers, voire le quart, de leurs acquisitions en cash, et le reste par endettement. À charge pour les entreprises de rembourser la dette sur leurs fonds propres. Cette technique financière – le leverage buy out (LBO) – permet donc de payer 25 ou 30 une entreprise qui vaut 100. « Il y a quelques années, on pouvait se contenter de cet effet de levier pour empocher la mise. Mais plus maintenant. Car les investisseurs réclament des rendements très importants, et les sociétés sont au summum de leur valorisation », tempère une gestionnaire de fonds.

Profil type de l'entreprise courtisée : la « belle endormie », saine mais mal valorisée. Une filiale de grand groupe, par exemple, délaissée par sa maison mère car trop éloignée de son cœur de métier. Ou une PME familiale, freinée dans son développement par le manque de moyens humains ou financiers. Bref, une entreprise solide, avec des positions fortes sur son marché, capable de rembourser le service de la dette contractée par le fonds. « On n'investit pas dans les entreprises qui se portent mal mais, au contraire, dans celles qui ont un vrai projet et une équipe de direction de qualité avec laquelle nous définissons un cap bien précis pour l'entreprise », note Martine Clavel, directrice associée chez Apax, qui intervient sur les questions de RH. Histoire de s'assurer que les dirigeants tiennent la route, le fonds tend, d'ailleurs, à recourir systématiquement à des cabinets de chasse de tête pour les évaluer.

Si Jean-Marc Espalioux a fait, dernièrement, les frais de l'entrée de Colony Capital dans l'actionnariat d'Accor, son cas n'a pas valeur de généralité. Dans de nombreuses opérations de LBO, les fonds s'appuient sur le management en place. Sans exiger qu'il chamboule toute l'organisation de l'entreprise, ni ses pratiques sociales. Exemple parmi d'autres, celui de Picard Surgelés, revendu par Carrefour à Candover en 2003, puis à BC Partners en juin 2005. « La vraie différence, on l'a vue en 1991, quand on est passé d'une entreprise familiale à Carrefour. L'arrivée des fonds n'a pas modifié le rythme d'ouverture des magasins ou les relations sociales », souligne Laurent Jeudi, responsable d'un magasin toulousain et délégué cédétiste.

Si les opérations de transmission d'entreprises par LBO ont le vent en poupe, elles ne constituent pas le seul segment d'activité des fonds d'investissement. Ceux-ci prennent aussi des participations dans des sociétés en création ou à fort potentiel de croissance. Et, parfois, en difficulté, voire en pleine déconfiture. Un marché qui, contrairement aux idées reçues, n'est guère prisé de ces investisseurs. « C'est un métier très dur, dans lequel on prend beaucoup de coups. Et pourtant, assainir une entreprise en grande difficulté, même au prix de licenciements, c'est plutôt noble », estime Gonzagues de Blignières. Le spécialiste français du « retournement », Walter Butler, ne dira pas le contraire. Son entrée, à l'automne, dans la SNCM lui a valu davantage de quolibets que de remerciements.

Les fonds d'investissement ne sont pas non plus des anges. Si tous ont de belles success stories à raconter, ils n'en demeurent pas moins des investisseurs pressés, dont l'obsession consiste à acheter le moins cher possible et à revendre au plus haut et au plus vite. « Ce sont des commerçants d'actifs, sans projet industriel. Ça change le métier du patron, qui n'est plus là pour donner du sens ou faire partager des valeurs, mais pour préparer la vente. Ça modifie aussi le rapport au temps, qui n'est plus celui de l'investissement ou de la stratégie, mais celui du court terme », prévient un cadre dirigeant évincé lors du rachat de son entreprise. Une analyse contestée par Martine Clavel, d'Apax. « Nous sommes prêts à financer des investissements complémentaires, générateurs d'emplois, à condition que ces engagements nouveaux se retrouvent dans la valorisation future de l'entreprise. »

Des logiques incompréhensibles pour les salariés. « Dès l'instant où des financiers remplacent des industriels à la tête de votre entreprise, vous avez tout à perdre. Vous rapportez ? Ils vous gardent. Vous ne rapportez pas ? Ils vous liquident », dénonce Yvette Courtois, déléguée syndicale FO d'Actaris. Propriété de Schlumberger jusqu'en novembre 2001, ce fabricant et distributeur de compteurs est, depuis, passé entre les mains de LBO France, puis de Montagu Private Equity qui, en juin dernier, l'a revendu à LBO France ! Avec, à la clé, un troisième projet de restructuration portant sur une centaine d'emplois.

Pour espérer emporter l'adhésion des salariés, au moins faudrait-il les associer financièrement aux éventuelles plus-values. Car, si les fonds ont pris l'habitude d'intéresser systématiquement les principaux dirigeants de l'entreprise à la réussite de l'opération – ceux-ci peuvent décupler leur mise de départ, mais aussi, parfois, y perdre leur chemise –, ils ne prévoient presque jamais rien pour l'ensemble des troupes. « Il faut qu'on réfléchisse à un mécanisme de partage d'une partie de la plus-value avec l'ensemble des salariés, qui leur garantisse au moins le capital. Eux aussi méritent d'avoir une part du gâteau », estime Gonzagues de Blignières. Au risque, sinon, de creuser le fossé entre salariés et dirigeants.

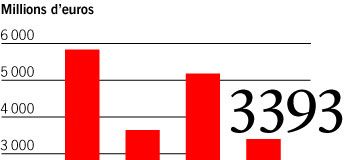

Sur le seul 1er semestre 2005, les fonds français ont investi 3,4 milliards d'euros, presque exclusivement dans l'Hexagone. Un montant très élevé, mais en dessous de la réalité de l'ensemble des investissements puisqu'il n'intègre pas ceux des acteurs anglo-saxons. Les LBO se taillent, en volume, la part du lion (78 %) dans l'utilisation de ces fonds, très loin devant les opérations de capital-développement (12 %) et de capital-risque (5 %).

Ces sommes ont été investies dans 617 entreprises, des PME pour 90 %. Principaux secteurs concernés : l'industrie (30 %) et les opérateurs télécoms (17 %).

Au premier semestre 2005, les fonds français ont levé près de 7,8 milliards d'euros. C'est près de 3,5 fois plus que pour toute l'année 2004 ! Des sommes qui laissent présager un nombre élevé d'acquisitions dans le futur. Les premiers investisseurs ? Les caisses de retraite. Avec plus de 2 milliards d'euros confiés aux gestionnaires de fonds (27 %), elles devancent désormais largement les banques (19 % avec 1,5 milliard d'euros) et les compagnies d'assurances (17 % avec 1,3 milliard).

Avant d'investir dans une entreprise, évaluez-vous son capital humain ou seulement ses ratios financiers ?

Quand on investit dans une entreprise en situation de rupture, on ne peut pas faire l'impasse sur le facteur social. Il est au cœur de notre processus, avant même l'analyse financière ou industrielle. Avant d'entrer au capital, nous rencontrons les partenaires sociaux pour présenter notre projet et entendre leur analyse de la situation. On n'arrive pas dans une entreprise en enfonçant la porte, contre l'avis des organisations syndicales.

Y compris à la SNCM ?

Oui, même si c'est un dossier à part. J'ai compris, depuis, que le discours de l'État n'avait pas été assez clair. Vous ne pouvez pas communiquer avec les syndicats sur un projet d'ouverture de capital de type EDF, ne rien dire pendant des mois, puis annoncer brutalement la privatisation totale.

Dans ce dossier, vous allez prendre des coups !

On verra. Mais à la SNCM, comme dans n'importe quelle entreprise, la dégradation du climat social n'est que le résultat d'une histoire. Celle de salariés qui ont longtemps manqué d'éléments pour comprendre la situation et qui sont inquiets. En expliquant, en introduisant de la transparence, on peut changer la donne. Quand une entreprise va mal, la faute en incombe à la direction et aux actionnaires, qui ont mal défini la stratégie et mal évalué le marché. Je ne connais pas une société en difficulté dans laquelle les salariés sont responsables de la déconfiture.

Pourquoi l'image de fossoyeur colle-t-elle aux fonds d'investissement ?

On nous colle rarement cette image, sauf dans des dossiers très médiatisés. On ne rend pas le chirurgien responsable de l'accident de la route du patient qu'il opère. La plupart du temps, les syndicats savent faire la distinction.

Et l'image du vampire ?

Elle s'adresse aux fonds qui achètent puis revendent des entreprises en bonne santé. Le problème est qu'ils passent beaucoup de temps à se vanter des opérations financières réalisées, en affichant des taux de rendement extraordinaires, souvent gonflés, pour attirer des capitaux. Cela crée ce sentiment, pas bon, que les fonds d'investissement ne sont intéressés que par le rendement. Il y a dix ans, quand le marché était artisanal, ça n'était pas trop grave. Mais maintenant, compte tenu de la part dans l'emploi prise par ces fonds, ce n'est plus tenable. Il faut passer au temps de la maturité, de la responsabilité collective.

Cette réputation est donc méritée ?

En partie. Il faut que les gestionnaires de fonds intègrent que, derrière les entreprises qu'ils achètent, il y a des êtres humains. Ils ont une responsabilité sociale. Cela dit, leur mauvaise image tient aussi à cette peur bien française de l'inconnu et à la confusion entre fonds de pension, d'investissement et hedge funds.

Certes, mais vous restez des actionnaires de passage, à la recherche de plus-values rapides…

Mais l'un des problèmes du capitalisme vient justement du manque d'actionnaires professionnels. Nous, nous ne nous contentons pas de recevoir des reportings et d'enregistrer des décisions dans des conseils d'administration. On réfléchit à la stratégie de l'entreprise et on fait écho aux managers, pour les soutenir, les conseiller ou les challenger.

Puis vous retirez vos billes, en vendant au plus offrant…

À la Bourse, les actions changent de mains tous les jours. Alors qu'un investissement à cinq ou sept ans correspond pratiquement à deux business plans. Il ne faut pas juger les fonds sur la vitesse de rapprochement des entreprises ou sur leurs rendements, mais sur leurs performances sociales. Je crois à un cercle vertueux qui concilie création de valeur pour les actionnaires et développement de l'emploi pour les salariés. C'est notre challenge.

Propos receuillis par Éric Béal et Stéphane Béchaux

WALTER BUTLER

NAISSANCE : 1956, à Rio de Janeiro.

1983 : rejoint l'Inspection générale des finances à sa sortie de l'ENA.

1986 : conseiller de François Léotard au ministère de la Culture.

1988 : directeur exécutif chez Goldman Sachs New York puis à Londres.

1990 : fonde Butler Capital Partners.