La flambée de l'immobilier et la pénurie de logements touchent de plein fouet les actifs. Après les salariés les plus modestes, les classes moyennes sont reléguées loin de leur lieu de travail et évincées des centres-villes. Les entreprises ne peuvent plus se désintéresser de ce phénomène.

Question prix du mètre carré, l'Isère possède ses Champs-Élysées. Se loger dans la vallée du Grésivaudan, encaissée entre les massifs de Belledonne et de la Chartreuse, est devenu un luxe pour les ouvriers et employés. « Nous devons recruter une trentaine de salariés par an. Et il est très difficile de faire venir du personnel qui n'habite pas déjà dans le bassin d'emploi. J'ai même essuyé plusieurs refus de contrats en CDI de la part de candidats qui ont renoncé après avoir consulté les agences immobilières. Le problème qui touchait auparavant les ouvriers s'est généralisé aux techniciens. Or, l'année prochaine et jusqu'en 2008, nous serons amenés à embaucher plus massivement et nous redoutons cette échéance en termes de compétitivité », déplore Jean-Pierre Ripault, le DRH de l'usine d'Ascometal, producteur d'aciers spéciaux pour l'automobile, installée au Cheylas, en plein cœur de la vallée. Faute de trouver des F3 à moins de 700 euros par mois à proximité de l'usine, les salariés d'Ascometal sont de plus en plus nombreux à devoir se replier dans la banlieue abordable de Grenoble, voire sur Albertville, en Savoie. Et, du coup, à arriver sur le site à 4 heures du matin ou à 20 heures, après un long trajet qui ajoute à la fatigue du travail posté. « Nous constatons des problèmes de décrochage lorsque les salariés habitent à plus d'une vingtaine de kilomètres d'ici », poursuit le DRH.

Les coupables ? Un coût des terrains à bâtir multiplié par deux, voire par trois, ces dernières années et une dérive inflationniste des loyers. Le tout alimenté par la mutation industrielle de la vallée. Depuis quinze ans, les entreprises métallurgiques ou papetières issues de la houille blanche ont progressivement laissé la place à des activités high-tech avec, notamment, l'installation de STMicroelectronics et de Philips sur le pôle de Crolles. « Nous avons vu débarquer des expatriés des États-Unis, des Pays-Bas… Pour attirer ces cadres, les entreprises ont multiplié les aides, les prestations, les indemnités de logement. Le marché de l'habitat s'en est trouvé bouleversé », constate Jean-Pierre Ripault.

Plus au sud, dans le département des Alpes-Maritimes, la crise de l'immobilier provoque les mêmes effets. La chambre de commerce s'en est émue et a réalisé une préenquête auprès d'une vingtaine de grandes entreprises qui se préoccupent toutes du logement de leurs salariés. D'autant que, fait nouveau, la crise touche même les « bons » salaires. « À plus de 3 800 euros le mètre carré à l'achat en moyenne dans le département, certains cadres moyens et supérieurs renoncent à s'installer avec leur famille. Les premiers résultats montrent que ces entreprises ont enregistré 46 refus d'embauche », souligne Muriel Fernand, responsable de l'observatoire immobilier-habitat de la chambre de commerce et d'industrie.

Auteur d'un Livre blanc sur le logement dans le département, l'économiste Claire Beauville fait le même genre de constat. 60 % des entreprises qu'elle a interrogées ont dû renoncer à des embauches et 10 % songent même à quitter le département. Car, en dépit des apparences, travailler sur la Croisette n'est pas un cadeau. « Nous ne parvenons plus à répondre à la demande de logement de nos techniciens et administratifs, s'alarme Roselyne Escursan, assistante sociale chez Alcatel Space, situé à deux pas de la célèbre avenue cannoise. Ils dépassent les plafonds de ressources établis pour les prêts locatifs intermédiaires (PLI) et sociaux (PLS) et ne peuvent accéder aux réservations locatives du 1 % patronal. » Cette pénurie de logements bon marché affecte une frange de plus en plus importante des salariés. « Employés du commerce, de la restauration, du nettoyage, mais aussi infirmières, policiers, enseignants et petits salaires de la fonction publique, en résumé, tous ceux dont l'emploi est localisé dans les centres des grandes agglomérations sont touchés de plein fouet par la hausse des prix. Nous assistons à une disjonction de plus en plus importante entre le lieu de travail et le domicile », observe Jules-Mathieu Meunier, chercheur à l'Institut d'urbanisme de Paris.

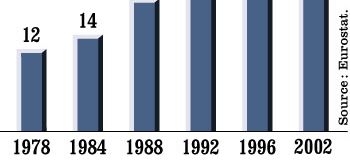

« Les classes moyennes et supérieures étant aussi touchées, on pourrait se réjouir de cette plus large coalition et espérer que le phénomène soit davantage pris en compte. Mais ce n'est pas le cas, constate René Ballain, chercheur au Cerat-CNRS à Grenoble, spécialiste du logement. La situation des plus fragiles ne fait que se creuser. » Et de déplorer un « ascenseur résidentiel » en panne. Naguère, le cheminement classique consistait à se loger dans l'ancien, puis en HLM, puis en locatif privé et, enfin, à devenir propriétaire. « Aujourd'hui, pour une personne qui passe du logement social au locatif privé, il y en a deux qui font le chemin inverse », poursuit le chercheur. Depuis trois ans, l'affolement des prix des transactions réduit la mobilité du parc HLM. Sa croissance a, par ailleurs, été divisée par deux entre 1995 et 2002, chutant de 66 800 nouveaux logements à 35 000, en raison des démolitions et des ventes. Quant au secteur locatif privé, il ne joue plus son rôle d'amortisseur. Dans la capitale des Gaules, la moitié des bailleurs privés pratiquaient des loyers inférieurs au parc social, il y a quinze ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 10 %.

« C'est une crise sans précédent, une rupture qui n'a rien à voir avec la crise des années 50 », s'alarme René Ballain. À l'époque, il s'agissait de combler une pénurie massive de logements et d'améliorer l'habitat. Rien à voir non plus avec la bulle spéculative de 1990-1991 où les marchands de biens s'échangeaient des immeubles financés à 150 % par les banques. Il y a un vrai besoin de logements. Et les salariés ont de moins en moins les moyens d'y accéder. « Il ne suffit pas de relancer la construction, il faut veiller à ce que les marches ne soient pas trop hautes », poursuit-il. Le décalage est patent entre une offre tirée vers le haut et une demande aspirée vers le bas avec des ménages qui sont de plus en plus souvent composés d'une seule personne et précarisés par la situation de l'emploi.

Avoir une feuille de paie n'est plus le sésame pour se loger. Selon la Fondation Abbé-Pierre, 1 million de personnes sont aujourd'hui actuellement hébergées chez un tiers, un parent ou un ami. « Dans mon entreprise, explique la DRH d'une société de restauration, je me suis intéressée aux salariés que j'appelle les “habite chez”. Ils représentent 10 % de l'effectif et gagnent le smic ou à peine plus. » Les centres d'hébergement ont vu arriver avec surprise cette nouvelle population de salariés. « Sur une soixantaine de résidents, souligne Philippe Belkacem, directeur du foyer Georges-Dunant, à Paris, dix-sept travaillent et pas seulement en intérim ou en CDD, cinq d'entre eux ont un CDI. » Tous ont déposé une demande de logement social à la mairie, mais, vu la liste d'attente, il faut patienter au mois dix ans avant de pouvoir emménager dans un des appartements tant convoités. « L'accès au logement social est devenu si difficile que 30 % de nos résidents en centre d'hébergement ne peuvent pas en sortir. Nous nous retrouvons dans une situation complètement bloquée », s'alarme Yves Baise, de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. Sans une valise de cautions et de justificatifs, dénicher un logement est mission impossible. « Les propriétaires bailleurs exigent que le locataire gagne trois à quatre fois le montant du loyer », remarque la responsable d'un foyer de jeunes travailleurs d'Antibes.

Les cas de salariés dormant en caravane, voire dans leur voiture, ne sont pas rares. Les plus « chanceux » s'entassent dans les hôtels sociaux, en chambres de bonne ou dans des meublés qui aspirent parfois plus de la moitié de leurs revenus. Sans avoir jamais cessé de travailler, d'abord en tant qu'assistante maternelle agréée puis comme employée de l'association Perceneige à Colombes, Siporah, qui prépare en alternance un diplôme d'aide médico-psychologique, sort à peine de la galère. Expulsée de son deux-pièces à 500 euros par mois à Asnières par un propriétaire qui souhaitait récupérer son appartement, elle a été hébergée par sa sœur avant de séjourner six mois en hôtel social, à raison de 750 euros par mois pour un salaire d'environ 1 000 euros. « J'ai déposé une demande de logement social à Asnières, à Courbevoie, à Colombes. Mais c'est grâce à mon patron qui s'est battu et a appelé pratiquement tous les jours pendant un mois que j'ai obtenu cet été un 38 mètres carrés à Colombes pour 318 euros. »

Rares sont les employeurs à se décarcasser pour leurs salariés. La tendance est plutôt à externaliser la question du logement vers le 1 % patronal (voir encadré page 20). Les grandes entreprises qui possédaient un parc de logements cherchent de plus en plus à s'en débarrasser. C'est le cas d'EDF et de GDF : « Dans la région de Versailles, le stock de pavillons de l'entreprise a été progressivement vidé de ses occupants et est aujourd'hui à vendre, explique Francis Gomez, responsable du syndicat CGT d'EDF-GDF dans les Yvelines; mais les prix de l'immobilier ont tellement augmenté que nous ne sommes plus épargnés. Il y a un an, nous nous sommes mobilisés pour un collègue et sa compagne qui, ne pouvant plus payer leur loyer devenu trop cher, ont failli se retrouver à la rue. L'agent s'était tourné vers l'organisme immobilier de l'entreprise qui a proposé à notre collègue un 30 mètres carrés à plus de deux heures de son lieu de travail ou une place dans un foyer ! »

Dans le pays de Gex, des salariés du privé et du public ont créé en 2002 un collectif interprofessionnel contre la cherté de la vie et notamment de l'immobilier. « Le pays de Gex est devenu la grande banlieue de Genève, qui est la troisième ville la plus chère au monde, explique Gérard Couder, enseignant et cofondateur du collectif. Un grand nombre de collaborateurs des grands organismes internationaux se replient sur la France pour pouvoir se loger à des prix inférieurs à ceux de la Suisse, mais ils alimentent une demande déjà élevée et contribuent à l'augmentation des prix. Du coup, les employés de la grande distribution, très nombreux dans la région, ou les enseignants rencontrent les pires difficultés pour se loger. Environ 1 500 dossiers de logements sociaux sont en souffrance et, au rythme actuel des constructions, il faudra dix ans pour résorber cette demande. » La revendication du collectif : obtenir de la part des élus la construction en nombre suffisant d'appartements accessibles ainsi qu'une prime de 300 euros mensuels correspondant à la différence du coût de la vie entre Bourg-en-Bresse et le pays de Gex.

Pour l'heure, toutes les catégories à faibles revenus connaissent la relégation. Sur une carte de France, il est désormais facile de délimiter très précisément les communes où résident les cadres sup, les classes moyennes et les plus modestes (voir cartes page 14). Certes, les Auteuil-Neuilly-Passy ont toujours existé, mais la ville logeait ses salariés. Désormais, elle se segmente et rassemble les semblables. Dans leur Sociologie de Paris, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot décrivent l'embourgeoisement de la capitale : « Un Paris attirant est un Paris qui tend, à terme, à exclure les plus démunis, les moins solvables de ses habitants. »

De Marseille à Rennes en passant par Strasbourg, cette « gentrification » touche toutes les agglomérations. L'économiste Éric Maurin, dans le Ghetto français (éd. Seuil), explique ce cloisonnement de la société par le haut par la peur systématique du déclassement et l'avènement de l'entre soi.

« C'est un processus de sécession territorial par lequel chaque fraction de classe sociale évite activement de se mélanger à celle qui se trouve immédiatement au-dessous ou à côté d'elle dans l'échelle des difficultés », relève-t-il. Évanouie, l'illusion d'une mixité sociale entretenue par le mythe de l'accession au pavillon individuel.

Auteurs de l'Atlas des nouvelles fractures sociales en France (éd. Autrement), Christophe Guilluy et Christophe Noyé font le même constat : « C'est la fin de cette idée de moyennisation de la société portée par les Trente Glorieuses. Chacun a une perception faussée de la catégorie sociale à laquelle il appartient. La classe ouvrière se voit en classe moyenne alors qu'elle se précarise et qu'elle n'a plus d'autre choix que de s'éloigner. Les bobos ne se vivent pas dans la classe supérieure alors qu'ils en ont les attributs, la domination culturelle… et, à chaque fois qu'ils colonisent un quartier, ils éjectent à 80 kilomètres de Paris ouvriers et employés qui n'ont plus le pouvoir d'achat suffisant pour devenir propriétaires. »

Le fossé s'élargit. Jean-Louis Borloo s'est engagé à construire 500 000 logements sociaux en cinq ans. Objectif ? Combler l'explosion des demandes et le retard accumulé (il manquerait entre 400 000 et 600 000 logements), et inciter les maires à appliquer la loi de 2 000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU, qui oblige les communes à abriter 20 % de logements sociaux. En complément, le ministre délégué au Logement et à la Ville, Marc-Philippe Daubresse (voir interview page 21), prépare une loi « habitat pour tous » afin de renforcer les mécanismes d'accès au logement pour les ménages fragiles, limiter la spéculation et encourager les maires à construire. Des édiles pris en tenaille entre les désirs des riverains de rester entre gens comme il faut et ceux des entreprises de voir émerger davantage de logements sociaux. L'équité territoriale n'a jamais été autant mise à mal. Dans les Hauts-de-Seine, Gennevilliers compte 63 % de HLM. À quelques kilomètres de là, Neuilly en a moins de 2,5 %.

Il y a quinze ans, Claude Brethe, ingénieur informaticien dans une filiale d'Unilever, pensait avoir trouvé le nid idéal : un 85 mètres carrés déniché grâce au 1 % patronal au 39 bis, rue de Montreuil, dans le XIe, à Paris. En juillet dernier, il est tombé du nid. Moins de six mois après le rachat de son immeuble, propriété de la Caisse des dépôts, par une filiale du Crédit foncier, les 110 personnes de cette résidence de 50 appartements apprennent par courrier que ceux-ci font l'objet d'une vente à la découpe et qu'ils peuvent donc acquérir leur logement. Mais à 4 600 euros environ le mètre carré, c'est pour une majorité de cadres moyens, de fonctionnaires et de jeunes retraités, la marche forcée vers d'autres cieux que ceux de la capitale. Et même si les futurs propriétaires acceptaient de poursuivre la location, les loyers flamberaient. Aujourd'hui ingénieur dans une SSII, 2 494 euros mensuels net au bas de la feuille de paie pour un loyer de 1 300 euros par mois, Claude Brethe a vite fait ses calculs. « Il est souhaitable de protéger davantage les locataires. Surtout lorsqu'on sait que cet immeuble, construit en 1987, avait bénéficié de fonds publics pour offrir aux classes moyennes un logement social intermédiaire », plaide-t-il. À l'échéance de son bail, cet homme de 53 ans qui vit seul avec son fils de 24 ans depuis le décès de sa femme doit plier bagage. « Un investisseur institutionnel n'a pas à se comporter en fonds de pension américain, en vendant au plus haut et en empochant au passage une belle plus-value. En outre, il n'ignore pas qu'au bout de vingt ans tous les gros travaux sont à effectuer », s'indigne Denis Gettliffe, membre de l'association de défense Pas de quartier.

Ce désengagement des banques, assurances, sociétés foncières « n'est pas un phénomène nouveau mais serait en croissance pour 2005 », selon Catherine Carely, présidente de la commission conjoncture immobilière à la chambre des notaires de Paris. Ces ventes qui oscillent entre 35 000 et 40 000 par an à Paris touchent toutes les grandes villes et suscitent des inquiétudes.

« Si le poids des bailleurs, qui sont majoritairement des particuliers, baisse et que les investisseurs institutionnels vendent, où va-t-on trouver des locations ? » s'interroge la notaire. Les régulations sont difficiles à mettre en œuvre tant elles touchent au sacro-saint droit de propriété. Pour limiter la spéculation, la loi de finances 2005 prévoit néanmoins que les marchands de biens qui veulent bénéficier d'avantages fiscaux doivent revendre dans les deux ans au lieu de quatre précédemment.

Et, début février, Marc-Philippe Daubresse, ministre délégué au Logement, a pris des mesures d'urgence pour protéger les locataires, notamment les handicapés et les plus de 75 ans. Un investisseur institutionnel ne pourra plus déloger ces derniers, sauf s'ils sont soumis à l'ISF. Il devra aussi faire une proposition de relogement aux personnes dont les revenus sont inférieurs au PLI (65 800 euros pour une famille) et laisser aux locataires le temps de se retourner. Ils auront un mois par année de présence pour trouver un autre logement.

Pour Françoise et Lionel, tous les jours de la semaine commencent à 5 h 30. Ces deux fonctionnaires de la mairie de Saint-Ouen, en proche banlieue parisienne, embauchent à 8 h 30, mais leur temps de transport pour rejoindre leur lieu de travail est au minimum d'une heure et demie.

« Quand la circulation est fluide, précise Françoise. Car un jour de gros embouteillage, nous avons mis trois heures pour atteindre Saint-Ouen. » Le couple habite à Aubevoye-Gaillon, un village de l'Eure en zone périurbaine, à plus de 100 kilomètres de Paris. Un choix par défaut.

« Ma famille a toujours habité à Saint-Ouen en HLM. Nous avons décidé de déménager à cause des loyers devenus trop chers alors que la vie dans la cité s'est fortement dégradée. Incivilités, saleté, violence et insécurité… c'était de plus en plus difficile. »

Mais, sans un important apport personnel, Françoise et Lionel ont dû se résoudre à acheter en Normandie. « Si c'était pour nous retrouver dans un autre quartier déshérité, ce n'était pas la peine.Au moins, à Aubevoye-Gaillon, nous avons un pavillon avec un jardin. »

Un confort cher payé tout au long de la semaine.

« Nous n'avons pas d'autre possibilité que d'utiliser la voiture. Les transports publics sont très onéreux. Entre l'abonnement au train et la carte Orange sept zones, cela nous coûterait 300 euros par mois et par personne. » Dans son bureau, Françoise ne bat pas le record d'éloignement.

Un de ses collègues vient tous les jours de l'Yonne !