Côté solidarité, il y a les cohabitations prolongées de jeunes adultes au bercail. Mais les liens entre travail et famille sont complexes. Des choix d’orientation au jeu des réseaux dans l’accès à l’emploi, ils peuvent constituer un atout comme un handicap.

Retour au bercail pour Clément. Après deux années passées comme commercial pour une entreprise de transport du Sud-Ouest, ce presque trentenaire, fraîchement licencié, se retrouve chez papa-maman. La mort dans l’âme, mais réaliste. « Je veux chercher du travail du côté de Lyon, où j’ai fait mes études. Vu ma situation, je préfère ne pas dépenser mes allocations chômage en loyers », explique ce célibataire. Une solution certes subie, mais néanmoins banale. Explosion du prix des logements, allongement de la durée des études et difficultés d’insertion sur le marché du travail se conjuguent en effet pour retarder le départ du nid familial. Ou contraindre certains à y retourner. D’après les derniers chiffres du Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Cereq), 46 % des jeunes ayant terminé leurs études en 2007 résidaient encore chez leurs parents trois ans plus tard. Contre 42 % pour la génération précédente, celle de 2004. Des Tanguy plus souvent de sexe masculin que féminin, et peu diplômés.

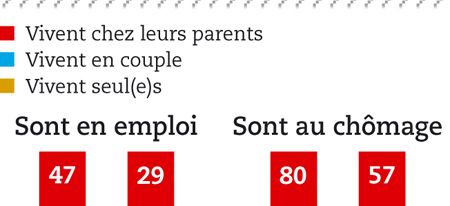

Cette baisse de la décohabitation doit beaucoup à la crise, aiguë depuis cinq ans. « On observe un impact de la conjoncture économique sur les jeunes sortis du système éducatif, en particulier les chômeurs et les inactifs », note Mickaël Portela, chargé d’études à la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) du ministère des Affaires sociales et de la Santé. Ainsi, trois ans après leur sortie du système scolaire, 68 % des jeunes chômeurs vivaient encore chez leurs parents en 2010, contre 61 % trois ans plus tôt. Idem pour 70 % des jeunes qui ont été inactifs ou au chômage la plupart du temps pendant ces trois ans (contre 64 % en 2007). Des taux en forte hausse, qui peuvent aussi s’expliquer par la situation professionnelle des parents. Ceux touchés par le chômage n’ont plus forcément les moyens de financer tout ou partie du logement de leurs ouailles.

« DÉPENDANTS VOLONTAIRES ». Ces cohabitations prolongées sont parfois une chance. « Les jeunes qui peuvent compter sur le logement familial ne se sentent pas piégés. Ils n’hésitent pas à démissionner d’un emploi qui ne leur convient pas, à prendre le temps d’expérimenter le monde du travail pour trouver leur voie », souligne le sociologue François Sarfati, du Centre d’études de l’emploi, auteur d’une enquête sur les aspirations des jeunes vis-à-vis de leur premier emploi. Ces processus d’autonomisation sont d’ailleurs au cœur d’une étude, pas encore publiée, coréalisée par la Drees et le Credoc. À partir d’entretiens menés auprès de 157 jeunes et 47 parents, ces organismes ont dressé les profils types des jeunes adultes. Des portraits très divers pour les cohabitants selon qu’ils sont « dépendants volontaires », en situation de « maintien contraint au foyer » ou inscrits dans une « logique de préparation de l’avenir ».

Décisif lors des débuts dans la vie active, le contexte familial influe sur le devenir professionnel des jeunes bien plus tôt. Dès l’orientation scolaire. « Les parents ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent orienter malgré eux les choix de leurs enfants. Ils sont dans un transfert d’angoisse, alors qu’il faudrait au contraire qu’ils insufflent de la confiance dans leurs projets, sans a priori », explique Sylvie Mouchez, directrice du Biop, le centre d’orientation de la chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France.

BONNES ET MAUVAISES FILIÈRES

Phénomène largement documenté, la reproduction des inégalités sociales à l’école diminue très lentement dans l’Hexagone. D’après les données du Cereq, 27 % des enfants de père ouvrier sortis du système scolaire en 2007 détiennent ainsi un diplôme du supérieur, contre 69 % de ceux dont le père est cadre. « Les discours sur la démocratisation de l’enseignement supérieur sont trompeurs car la sélection se fait aussi sur les types de formations. Selon l’origine sociale des parents et leurs capacités financières, les jeunes se retrouvent dans les bonnes ou les mauvaises filières », rappelle Isabelle Recotillet, chef du département des entrées et évolutions dans la vie active au Cereq. En école d’ingénieurs ou de commerce, la moitié des étudiants sont fils et filles de cols blancs. Contre moins d’un sur dix de cols bleus.

Les résultats scolaires n’expliquent qu’en partie ces différences. Car la culture familiale façonne, aussi, les représentations et les aspirations. « L’environnement proche pèse lourd dans les choix d’orientation des jeunes. Le métier des parents, de leurs amis ou de la fratrie joue un rôle déterminant », observe Rémy Guilleux, vice-président de l’Union nationale des associations familiales, chargé des questions d’éducation. « Dans les milieux populaires, on exprime des doutes sur la pertinence des études longues. Les jeunes intériorisent la question des débouchés et brident leurs aspirations, alors même que personne ne sait dire quels seront les besoins du marché du travail à cinq ans », ajoute Catherine Remermier, syndicaliste au Snes et conseillère d’orientation dans un collège de Seine-Saint-Denis situé en ZEP. Dans les milieux aisés, au contraire, les parents n’hésitent pas à sortir le chéquier pour rattraper le fiston dilettante.

« Il existe une myriade d’écoles payantes à leur intention. Elles offrent une scolarité avec beaucoup de stages, permettant aux réseaux parentaux de jouer à plein », souligne le sociologue François Sarfati, qui a enseigné dans un de ces établissements.

La tribu intervient bien au-delà de la seule orientation scolaire. Dès le collège, les parents sont priés de se mettre en quatre pour dégotter une entreprise acceptant d’accueillir leur rejeton en stage d’observation. Facile pour les uns, beaucoup moins pour d’autres. « Cette découverte du milieu professionnel repose beaucoup sur les familles. Une partie peut utiliser son réseau, mais certaines n’en ont pas », observe Catherine Remermier. Un accès inégal dont les employeurs se rendent souvent complices. « Pour beaucoup d’entreprises, ces stages, c’est la plaie. Elles les réservent donc aux enfants des collaborateurs », confirme Marie-Sophie Pawlak, présidente de l’association Elles bougent. Des pratiques discriminatoires auxquelles s’adonne aussi le secteur public, à l’image du ministère des Affaires étrangères, qui privilégie les ados recommandés par ses troupes. Conséquence, les élèves sans appui se retrouvent, faute de mieux, à la pizzeria du coin, à la cantine du collège ou chez la secrétaire du proviseur.

Ces mécanismes d’entraide n’ont rien d’anecdotique. Car ils perdurent par la suite. « Les chaînes de solidarité se mettent en place lors des stages de troisième. Les parents les réactivent ensuite chaque fois que nécessaire : pour trouver un contrat en alternance, des stages en lycée professionnel ou en école de commerce, des jobs d’été, un hébergement », observe Sylvie Mouchez. Renouvelé tout au long du parcours scolaire, ce recours au piston crée à l’arrivée de vraies inégalités dans l’accès à l’emploi. Notamment dans les périodes de basses eaux. « Les pratiques de cooptation se renforcent avec la crise. Et leur efficacité augmente avec le statut professionnel des parents. Or, à diplôme équivalent, les jobs d’été, les stages, les débuts d’expérience professionnelle font une différence énorme sur les CV », confirme Michel Souillac, directeur de la mission locale Bièvre Val-de-Marne.

CHÔMAGE ET MARCHÉ DU CœUR.

Les liens entre situations familiale et professionnelle n’interagissent pas uniquement par rapport aux enfants. Entre conjoints aussi, chômage et emploi peuvent faire bon ou mauvais ménage. Voilà un an, dans l’édition 2012 de France, portrait social, l’Insee s’est ainsi intéressé à la situation des couples sur le marché du travail. Conclusions ? Entre 30 et 54 ans, le taux de chômage des hommes en couple s’élevait à 5 % en 2011, contre 13 % pour ceux sans conjoint. Même tendance pour la gent féminine, malgré des effets plus contrastés : chez les femmes, la vie en couple se traduit par davantage d’inactivité ou de travail à temps partiel, mais aussi un risque de chômage divisé par deux (6 % contre 12 %). Des écarts qui, pour les deux sexes, se réduisent légèrement à diplôme équivalent. Peut-on en conclure que la famille constitue un remède efficace contre Pôle emploi ? Pas vraiment. Car rien n’interdit de penser que c’est plutôt le chômage qui éloigne de la vie de couple que l’inverse. Les demandeurs d’emploi sont moins attractifs que les actifs occupés sur le marché du cœur…

Tous les couples ne se valent pas, non plus, sur le marché du travail. En France comme ailleurs, les ménages se forment d’abord en respectant le bon vieil adage « qui se ressemble s’assemble ». Une tendance à l’homogamie particulièrement marquée chez les plus et les moins diplômés. « Les couples dont les deux conjoints ont, au plus, le certificat d’études primaires représentent 7 % des couples, mais sont 2,7 fois plus nombreux que s’ils s’étaient formés au hasard », note ainsi l’Insee. Le coefficient atteint 1,9 pour les diplômés de l’enseignement supérieur, 2,6 pour les cadres et même… 30,4 pour les exploitants agricoles ! Résultat, certains ménages concentrent les handicaps quand d’autres cumulent les atouts. « Dans les familles d’origine ouvrière, peu qualifiées, les réseaux ne fonctionnent pas. Comme il y a de moins en moins d’emplois stables dans l’industrie, tout le monde est concurrent de tout le monde », illustre la sociologue Manuella Roupnel-Fuentes, auteure de nombreux travaux sur le devenir des salariés de Moulinex.

Affirmer, sans entrer dans les détails, que le couple protège du chômage s’avère de fait très hasardeux. Car les situations familiales sont extrêmement variées. Le travail du conjoint, par exemple, joue défavorablement sur la durée du chômage du partenaire. À la fois parce qu’il complique les mobilités et parce qu’il rend moins impérieuse la reprise d’emploi. A contrario, cette potentielle solidarité de couple tend à accroître la qualité du poste retrouvé. Car elle permet au conjoint en chasse du bon job d’élever son niveau d’exigence, voire d’envisager une reconversion dans un secteur plus rémunérateur ou moins exposé. De même, le cumul du chômage des deux partenaires – il concernait 70 000 couples âgés de 30 à 54 ans en 2011, selon les données de l’Insee – produit des effets difficilement mesurables. D’un côté, il facilite la mobilité et incite à la reprise ; de l’autre, il dégrade la qualité de l’emploi et augmente la précarité.

DIFFICILE RÉINSERTION. La présence d’enfants peut, elle aussi, produire des effets contraires. Les parents – les mères, à une écrasante majorité – qui cessent partiellement ou totalement leur activité pour élever leurs jeunes pousses rencontrent de sérieuses difficultés de réinsertion sur le marché du travail. Un mal qui, sans surprise, sévit en premier lieu chez les femmes peu qualifiées plutôt que chez les mères des catégories cadres, adeptes des systèmes de garde par des tiers. « Les politiques familiales produisent des effets majeurs sur les trajectoires professionnelles des femmes. Il faut privilégier les dispositifs qui les indemnisent bien mais sur un temps court », souligne Isabelle Recotillet, du Cereq.

À l’inverse, les enfants, quand ils sont âgés, peuvent aussi jouer un rôle de « booster » dans la recherche d’emploi de leurs géniteurs. « Les parents ne veulent pas faire vivre leur chômage à leurs enfants. Ils ont peur, aussi, de leur renvoyer la figure de l’adulte paresseux. Il s’agit d’un puissant moteur dans la recherche d’emploi. Mais qui peut, aussi, devenir un facteur de grave dépression », précise Manuella Roupnel-Fuentes. Une preuve supplémentaire des liens complexes que tissent travail et famille. Un filet de sécurité aussi bien qu’une nasse…

73,1 % des couples sont composés d’un homme et d’une femme en emploi et

1,1 % de deux chômeurs.

Source : Insee, 2012

Dans « Fais pas ci, fais pas ça », la série de France 2, deux familles, les Bouley et les Lepic, ont bien du mal à se séparer de leurs deux aînés. Tiphaine et Christophe jouent les Tanguy, bien au chaud dans le nid familial. Christophe, surtout, qui ne sait pas bien ce qu’il veut faire de sa vie, au grand dam de son père, diplômé de l’ESC Rouen et numéro deux de l’entreprise de robinets Binet. Ce dernier cherche à l’aider dans son orientation quand sa mère le pistonne pour faire un stage à la mairie de Sèvres.

Production : France 2 (2007). Créateurs : Thierry Bizot, Anne Giafferi. 6 saisons, 8 à 12 épisodes.

La série américaine « Six Feet Under » (« Six Pieds sous terre ») est un petit bijou sociologique. À la mort du père, Nathaniel Fisher Sr. , les deux fils héritent de la maison funéraire familiale à Los Angeles. Conflit de loyauté pour l’aîné qui vivait dans une autre ville et ne se destinait pas à cette profession mais qui ne peut plus fuir ses responsabilités sous peine de faire péricliter l’affaire. Dévouement chevillé au corps pour le fils cadet modèle qui, lui, n’a jamais songé à faire autre chose que perpétuer les valeurs de la famille Fisher. Réunis sous le même toit, avec une mère éplorée et une sœur en pleine crise d’adolescence, les deux frères se toisent mais finissent par se serrer les coudes dans l’adversité.

Production : HBO (2001). Créateur : Alan Ball. 5 saisons, 63 épisodes.

SERGE PAUGAM

Sociologue, directeur de recherche au CNRS, responsable de l’équipe de recherche sur les inégalités sociales du Centre Maurice-Halbwachs (ENS).

L’épreuve du chômage impacte-t-elle les autres dimensions de la vie sociale ?

Hélas, oui. Le chômage accroît le risque dedisqualification sociale, en fragilisant l’ensemble des liens sociaux. Plus le chômage se prolonge, plus ses effets négatifs se font sentir sur la sphère familiale, la vie de couple, le cercle des amis, les relations avec les institutions. Ce processus cumulatif, décrit pour la première fois dans les années 1930, est très bien documenté.

Les solidarités familiales ne résistent donc pas au chômage…

En France, de nombreux demandeurs d’emploi acceptent d’être soutenus moralement mais refusent de solliciter de l’aide dans la durée. Dans une société qui valorise l’autonomie, ils jugent honteux et humiliant de dépendre de leurs parents. D’ailleurs, ces derniers considèrent eux aussi qu’il n’est pas opportun de soutenir indéfiniment celui quine trouve pas de travail. L’institutionnalisation des aides contribue à rendre moins légitime le recours à la solidarité familiale. Les proches veulent bien donner un coup de pouce. Mais ils attendent d’abord du chômeur qu’il recherche activement un emploi et sollicite les organismes.

En cas de difficultés, on peut quand même compter sur le conjoint !

Certes, mais le fonctionnement du couple, qui est fondé sur un modèle égalitaire, obéit à la même logique. Bénéficier du soutien de l’autre, dans la durée, implique de garder, à ses yeux, une situation sociale honorable. Or celui qui est au chômage se retrouve en position inférieure. Il reste à la maison avec ses problèmes quand le conjoint part, lui, au travail tous les jours. C’est source de tensions dans le couple. La preuve, c’est qu’on observe une très forte corrélation entre chômage et ruptures conjugales. Sauf quand les deux partenaires sont en recherche d’emploi car il y a, de nouveau, symétrie dans la relation.

Cette injonction à l’autonomie est-elle une spécificité française ?

On retrouve ce modèle de responsabilité partagée entre famille et pouvoirs publics en Allemagne et en Grande-Bretagne. Mais pas dans le nord de l’Europe, où l’État garantit le niveau de vie des pauvres. Ni dans le Sud, où règne le familialisme. En Espagne, au Portugal ou en Grèce, ceux qui détiennent un emploi stable assurent la protection de leur clan. Ce modèle valorise l’acceptation d’une certaine forme de dépendance. Il permet aux chômeurs de vivre moins mal le fait d’être hébergés dans la famille et de bénéficier de son soutien. Au prix, parfois, d’un sentiment d’étouffement et de solitude.

En cas de crise durable, la France peut-elle basculer dans ce modèle ?

Quand une société est en crise, quand la confiance dans les institutions s’affaiblit, on constate que les chômeurs ont tendance à résister en réduisant leur niveau de vie. De façon drastique s’il le faut. Mais que très peu consentent à se rapprocher de leur famille pour être aidés. La norme d’autonomie est très présente chez les chômeurs français. Elle freine leur capacité à se tourner vers leurs proches de façon durable.

Propos recueillis par Stéphane Béchaux