Dans son dernier essai, Ce qu’un patron peut faire, une sociologie politique des patronats, publié chez Gallimard, le sociologue s’intéresse à la manière dont les patrons s’investissent dans la vie de la cité.

Difficile de répondre à cette question tant la population des patrons est hétérogène, du point de vue des revenus et des diplômes. En France, c’est un lieu commun de dire qu’un patron est un « salaud », quand en Allemagne on le perçoit comme un « Brotgeber », quelqu’un qui donne littéralement du pain et de l’ouvrage. La vision marxiste de la société et son découpage en classes antagonistes a longtemps prévalu ici. Mais les sondages révèlent un fort soutien à « l’entreprise », aux PME, aux commerces de proximité… Les critiques se focalisent sur les grands patrons, souvent décrits comme avides et cupides – les récurrentes critiques contre les salaires, les bonus et le patrimoine des grands patrons français –, licencieurs et de mèche – collusion des élites, interpénétration des milieux économiques et politiques. Leur situation diffère radicalement d’un bon nombre de petits patrons qui vivent avec de tout petits revenus et peuvent susciter l’empathie.

C’est une autre rhétorique qui est à l’œuvre ici. La dénonciation d’un greenwashing et d’une instrumentalisation, voire d’une récupération de la critique environnementale, est une nouveauté, qui est moins une critique du capitalisme qu’une critique dans le capitalisme.

Les formes d’engagement varient selon les individus et la taille des entreprises. Certains ne s’intéressent qu’à leur entreprise ou à leur secteur, et font de la politique en défendant, plus ou moins discrètement, leurs intérêts. C’est ce qu’on appelle le lobbying. D’autres, essentiellement des grands patrons, entendent avoir leur mot à dire sur des questions plus générales. Ils écrivent des livres, des tribunes dans la presse, recourent au mécénat d’entreprise, à la philanthropie collective ou privée. Ils sont chargés par le pouvoir politique de présider des commissions et de faire des rapports, investissent dans des organisations patronales, des think tanks patronaux. Ils tiennent à peser sur le cours du capitalisme contemporain. Certains revendiquent ainsi un droit d’interpellation de la « société civile », au nom de l’entreprise.

Enfin, bien plus rares sont ceux qui sont entrés – temporairement pour les plus grands, sauf dans la dynastie Dassault – en politique élective ou cooptée. Quelques grands patrons ont occupé dans leur village natal un mandat municipal. Mais ce sont plutôt des petits et moyens entrepreneurs qui sont appelés « en tant que » sur des listes municipales ou régionales. Lors des élections de 2017, un assez grand nombre de candidats étiquetés « chefs d’entreprise » ont été élus, particulièrement dans les rangs macroniens. Et cette chambre est l’une des plus « secteur privé » de la Ve République. Mais, outre Bruno Bonnell et Jean-René Cazeneuve (DGA de Bouygues Télécom), il s’agit plutôt de consultants et, de manière générale, ces élus ne sont pas représentatifs statistiquement du tissu entrepreneurial français.

Chef d’entreprise est un métier à temps complet, et entrer en politique implique de déléguer la direction de l’entreprise, ce qui peut être matériellement et affectivement difficile. En outre, ils doivent alors intégrer un monde dont ils ne maîtrisent pas les règles du jeu. Se retrouver, pour un grand patron, député parmi 577 autres, perdre une large partie de son niveau de vie, devoir se plier au travail politique, cela ne correspond pas à leur « plaisir ». D’aucuns disent qu’ils font plus, et voient plus ce qu’ils font, à partir de leur entreprise que d’une circonscription. En revanche, certains peuvent avoir la tentation d’être ministre, pour faire, non pas de la politique, mais des politiques publiques, et pour se réaliser dans une troisième carrière, comme l’envisageait Henri de Castries. Mais beaucoup ont refusé, comme Jean-Dominique Senard en 2017.

Quand on analyse ces diverses formes – mécénat d’entreprise, philanthropie personnelle très discrète ou assumée, bénévolat de service ou de compétences –, il ne faut céder ni à l’irénisme des formes de désintéressement (de la générosité chrétienne au devoir de rendre), ni à la dénonciation stigmatisante (rachat d’une conscience clivée, ou continuer à faire des affaires par d’autres moyens). Il faut penser que les philanthropies, quels qu’en soient les ressorts, sont une manière d’agir sur le monde, notamment quand il s’agit d’entrer sur le territoire de l’État et de déplacer les frontières entre les sphères privée et publique.

Il faut rappeler que la plupart des patrons sont « hexagonaux », 5 % des entreprises sont exportatrices. Mais la plupart des entreprises du CAC40 ont une majorité de leur personnel et de leur chiffre d’affaires hors Hexagone. Leurs centres d’intérêt sont mondiaux et 40 % de l’actionnariat du CAC est étranger en 2020. Quant à mesurer leur attachement personnel à la France, cela est délicat. Ils peuvent vouloir garder dans le giron français un fleuron ou utiliser l’art de vivre ou le savoir-faire à la française pour se promouvoir. Il faudrait aller voir du côté des politiques fiscales de l’entreprise et de ses dirigeants, et du côté des raisons d’être affichées, pour évaluer cet enracinement.

Il y a, dans une frange du petit patronat, un rejet assez agressif du monde politique accusé de corruption, de copinage, d’ignorance, et vivant dans un entre-soi de privilégiés. Les plus grands patrons sont quant à eux ambivalents. Les hommes politiques, c’est l’État, et l’État constitue à la fois un empêcheur d’entreprendre – « charges », obésité et inefficacité de la bureaucratie, surproduction de normes, suspicion – et un allié potentiel, quand il fournit des exemptions, des aides, des décorations, ou actuellement devient leur assureur ultime. Les patrons considèrent les hommes politiques comme ignorants de la « vraie vie », celle des entrepreneurs, et rares sont ceux qui trouvent grâce à leurs yeux. M’ont été cités René Monory, éventuellement Raymond Barre ou Pierre Bérégovoy, Nicolas Sarkozy, mais pour une courte période, de même que François Fillon, et pour les sociaux-démocrates Michel Rocard. Les grands patrons disent rarement pour qui ils votent ou qui ils soutiennent – le plus souvent à droite. Il y a un nuancier allant du financement discret au soutien implicite, au ralliement au titre de l’amitié, jusqu’au statut de « visiteur du soir ».

Emmanuel Macron a été soutenu par une frange très particulière des patrons, il a bénéficié ensuite de ralliements avant de connaître des fluctuations dans les soutiens patronaux. Certes, il est business friendly, mais nombre d’entre eux le considèrent d’abord comme étatiste. Je reviens longuement dans l’ouvrage sur la question très ancienne et controversée des rapports entre mondes politiques et mondes patronaux.

Beaucoup de patrons et de patronnes – encore très minoritaires – expriment de la fierté quant à leurs parcours et réalisations. Fierté d’avoir réussi, même sans diplôme, pour des petits patrons. Fierté de ne plus être salarié – même si leur statut de patron peut être, comme pour beaucoup d’entre eux, précaire. Fierté patrimoniale et familiale pour des entreprises transmises sur plusieurs générations. Fierté de leur produit, de leur place sur le marché hexagonal ou mondial. Fierté du créateur, parfois aussi fierté de « faire vivre des salariés ». Fierté, plus rarement spontanée, de bien les faire vivre… C’est une revanche contre le désamour qu’ils mettent en scène. Une façon d’affirmer que la réussite matérielle, essentielle dans la compréhension du métier et de la vocation patronale, ne permet pas de résumer : il faut rentrer dans la complexité de leurs trajectoires familiales – que font et que sont les femmes de patrons ? – et de leur investissement dans leur métier pour les comprendre sociologiquement.

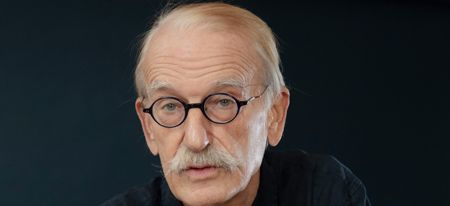

Michel Offerlé est professeur émérite de sociologie du politique à l’ENS-Ulm (Centre Maurice Halbwachs). Agrégé en sciences politiques, il a enseigné essentiellement à la Sorbonne, à l’ENS et à l’IEP Lyon. Après avoir beaucoup publié sur les organisations politiques et l’apprentissage du suffrage universel en France, il a lancé une recherche au long cours sur le patronat et la manière dont les élites économiques s’organisent pour défendre leurs intérêts.