Dans ce secteur de la restauration rapide où la flexibilité et le turnover sont la règle, Jean-Paul Brayer s’attache à fidéliser les managers et à doper la promotion interne. Sa réussite économique reste à transformer dans les relations sociales.

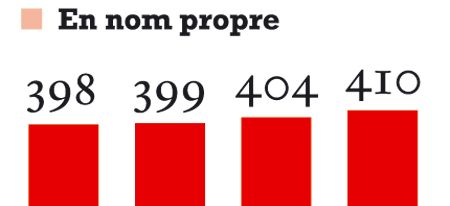

Jean-Paul Brayer ? Inconnu au bataillon pour les organisations syndicales de Quick à qui l’on demande de parler de leur patron. « On l’a vu une seule fois au comité d’entreprise lorsqu’il est venu nous présenter le LBO réalisé avec la Caisse des dépôts et consignations [CDC] », constate M’hamed Ganzani, délégué syndical CGT. Au cours de ces six dernières années, Jean-Paul Brayer n’en a pas moins été très actif. Arrivé en janvier 2002 après avoir passé sept ans dans la restauration et dirigé le Groupe Flo, il a survécu à deux cessions de Quick, orchestré la sortie de l’entreprise de la Bourse belge, avant de piloter un LBO avec la CDC, qui détient, depuis, 94 % des parts de l’enseigne, le reste étant entre les mains d’une poignée de managers. Parallèlement, il a renforcé le développement à l’international de l’enseigne en ouvrant des restaurants en Algérie, en Russie et en Espagne. De quoi donner le tournis aux 4 500 salariés de ses 88 restaurants français qui ne savent plus très bien quelle est la stratégie de Quick. Imperturbable, Jean-Paul Brayer suit sa feuille de route : « J’ai été embauché pour redresser l’entreprise. » De fait, les résultats sont au rendez-vous. 2007 a été une année « exceptionnelle » avec un chiffre d’affaires (hors franchise) de 517,7 millions d’euros, contre 481,4 millions d’euros en 2006. Sur le plan social, la réussite est moins flagrante. Adepte de la flexibilité et des contrats à temps très partiel, Quick doit encore se construire une marque employeur pour devenir autre chose que l’éternel challenger de McDo.

Jean-Paul Brayer et son staff le savent bien : en matière de RH, la restauration rapide n’a pas bonne réputation. Et Quick en souffre comme toutes les enseignes du secteur. « Les jeunes viennent travailler dans un restaurant, pas chez Quick », reconnaît Christiane Dutray, la DRH. Et ce détachement se lit dans les différents indicateurs sociaux de l’entreprise : l’ancienneté moyenne d’un équipier, chargé de servir les clients ou de préparer les hamburgers, ne dépasse pas dix-huit mois, et le turnover atteint des sommets : 129 % en 2007, en augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente. Quick a comptabilisé 3 010 démissions, sans compter les 1 476 fins de période d’essai du fait de l’employeur ou du salarié, ou encore les 426 licenciements. Au total, l’entreprise a vu s’évaporer 5 066 salariés en 2007. Résultat, elle recrute en permanence.

Pour faire tourner la boutique, Quick s’appuie sur un vivier quasi inépuisable : les étudiants. Depuis l’an dernier, ils sont plus nombreux que les autres salariés de l’enseigne. 51 % d’entre eux ont le statut étudiant. Un chiffre en augmentation depuis 2005. « Faire travailler des étudiants a toujours été un problème en France, constate Jean-Paul Brayer. On nous accuse de les payer au rabais. Ce n’est pas vrai, ils sont rémunérés comme les autres équipiers débutants, sur la base du smic. Nous rendons service à ces jeunes. Nous leur proposons un emploi qui leur permet de continuer leurs études et de découvrir le monde du travail. » Concrètement, Quick propose à ses bataillons d’équipiers, âgés pour la grande majorité de 18 à 24 ans, un job de dix à quinze heures par semaine rémunéré au smic.

Reste que la formule a ses limites pour attirer et fidéliser des managers, une denrée rare chez Quick. Afin d’enrayer cette pénurie, la DRH compte ouvrir l’embauche à de nouveaux profils. « Traditionnellement, lorsque nous recrutions en externe, un manager devait avoir un bac + 2 et idéalement un BTS Management des unités commerciales, explique la DRH. Le problème, c’est que tous les recruteurs se ruent sur cette formation. Nous privilégions désormais la méthode d’embauche par habiletés de l’ANPE. Un test spécifique à Quick a été développé. En interne, nous allons nous concentrer sur les équipiers pour leur faire savoir qu’en tapant à notre porte ils pourront aussi évoluer vers des métiers enrichissants. »

Étudiant en licence à la Sorbonne, Paul travaille chez Quick depuis septembre 2006. « La première année j’avais un contrat d’équipier de dix heures par semaine, rémunéré 8,44 euros l’heure. Depuis janvier, je suis passé assistant manager. Mon salaire horaire est désormais de 8,52 euros et je travaille vingt heures. Le directeur de mon restaurant me pousse à passer manager mais ça ne m’intéresse pas. Il y a trop de tension et le salaire n’est pas au rendez-vous ! »

Sur le terrain, les syndicats ne manquent pas de pointer les dysfonctionnements. « Certains restaurants tournent en sous-effectif depuis longtemps. Des managers dépointent et continuent à travailler parce qu’il manque du personnel », affirme M’hamed Ganzani, de la CGT. « Dans mon restaurant, j’ai changé cette année six fois de manager. La direction les a mutés. Comment voulez-vous stabiliser et fidéliser cette population », renchérit Naïma Repellin, directrice du Quick de Parly 2 et déléguée syndicale centrale Force ouvrière. Véronique, 28 ans, manager chez Quick jusqu’en mai dernier, a quitté l’enseigne après trois ans d’un parcours en creux et en bosses. « Au moment du recrutement, ils vous vantent le rôle du manager, vous assurent que vous serez formé et que vous progresserez régulièrement. Au quotidien, vous bouchez surtout les trous pour pallier la pénurie. »

« Lorsque Quick appartenait à Casino, au début des années 90, nous avions au moins la participation. Là, rien, ni participation ni intéressement », souligne M’hamed Ganzani. Un LBO dispense en effet de l’obligation de verser la participation, mais le P-DG imagine bien un système d’intéressement à l’horizon 2009. En attendant, la rémunération des équipiers ne décolle pas du smic et les salaires sont d’autant moins élevés que les temps partiels dominent. 60 % des équipiers ont un contrat entre dix et vingt heures par semaine, en CDI, et moins de 4 % travaillent à temps plein. « Quand le directeur d’un restaurant veut passer un équipier à 35 heures, il doit en référer à son responsable des ventes (RVE), explique Gandega Caré, directeur à La Courneuve. En avril dernier j’ai appuyé l’un de mes équipiers. Mon RVE m’a demandé pourquoi je voulais faire du social et a refusé. »

Chez Quick, pour décrocher un temps plein et décoller du smic, il faut passer manager. Ceux-ci sont rémunérés de 1 600 à 1 800 euros brut sur quatorze mois. En plus de leur rémunération de base, les managers peuvent en effet toucher des « plans boni », si le restaurant atteint ses objectifs qualitatifs, et décrocher une prime sur le chiffre d’affaires ainsi que sur la marge directe. « La direction remet en cause les budgets que l’on prépare et, du coup, nous n’arrivons plus à atteindre les objectifs, note Naïma Repellin. Ce qui est plus injuste, c’est que les équipiers sont complètement exclus de ces rémunérations variables, alors qu’ils pourraient y trouver une vraie motivation pour gagner plus. »

Du côté des directeurs de restaurant, Quick joue la carte de l’individualisation. Il n’existe pas de grille salariale et les rémunérations varient de 30 000 à 32 000 euros brut par an. « La direction nous donne beaucoup de responsabilités sur le plan business ou encore sur les normes d’hygiène mais ne reconnaît pas totalement ces efforts », indique Gandeja Caré, directeur du Quick de La Courneuve et délégué syndical à la CFE-CGC. Selon les syndicats, ce sont les managers qui font l’objet de toutes les attentions en raison de la pénurie de candidats. De 2005 à 2007, ils ont perçu entre 7 et 10 % d’augmentation selon leur expérience, alors que les directeurs n’ont vu leur rémunération augmenter que de 5,4 %. De plus, la direction a exclu ces derniers des NAO. « On ne veut pas les inclure dans les négociations. Les directeurs sont rémunérés sur treize mois, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à deux mois de salaire variable et, depuis peu, ils disposent d’une mutuelle gratuite. Nous privilégions une politique salariale individuelle pour les cadres de l’entreprise », justifie la DRH.

La promotion interne est le point fort de Quick et, depuis son arrivée en 2002, Jean-Paul Brayer et sa DRH se sont efforcés de doper la formation pour renforcer le mouvement. « On ne peut pas devenir directeur sans avoir été équipier », assure le P-DG. S’il a fait ses preuves comme équipier puis manager, le poste de directeur d’un centre de profit est à la portée de chaque salarié. L’an dernier, l’enseigne a consacré 2,44 % de la masse salariale à la formation et près de 1 600 stagiaires sont passés par le centre de formation interne ou ont été formés au sein des restaurants.

Quick dispose depuis longtemps d’un centre de formation interne, I2M. « Nous proposons en particulier un programme de cent vingt heures pour tous les salariés amenés à dispenser de la formation et à évaluer les équipiers, indique Sophie Rooryck, responsable du développement RH et de la formation. Nous sommes aussi en train de retravailler le cursus de formation des managers pour leur offrir un programme de trois mois sur le principe de l’alternance. L’idée est de les accompagner au maximum pour leur prise de fonction, car ce métier est difficile. »

Pour faire monter en compétences ses directeurs, Quick a aussi créé il y a deux ans, avec l’ISG, l’École du management. Un cursus qui permet aux directeurs de restaurant, s’ils le souhaitent, de décrocher un certificat de niveau bac + 4. « On a défini le profil du directeur idéal avec l’ISG pour monter cette formation, explique Christiane Dutray. Le cursus est complètement individualisé. Le directeur s’évalue, son responsable hiérarchique l’évalue et on en déduit son parcours de formation. » « Cette école, c’est très bien. Le problème, c’est la pénurie de managers. Les directeurs ont du mal à se libérer pour suivre la formation », souligne Ali Cheikh-Bella , délégué syndical à la CFTC.

Depuis son arrivée, Jean-Paul Brayer doit composer avec une montée de la syndicalisation. Les équipes de FO ont été entièrement renouvelées. « On voit aussi des directeurs de restaurant prendre des mandats syndicaux, constate la DRH. Du coup, le dialogue social est plus intéressant. Nos IRP sont plus pertinentes, elles ont aussi plus d’exigences et posent de vraies questions concernant l’hygiène ou la sécurité. » Des interpellations qui, selon les syndicats, restent surtout sans réponse.

Certains responsables syndicaux ont d’ailleurs surnommé leur DRH « la reine des questions reportées ». « Chez Quick, c’est le minimum du minimum ! Nous ne sommes même pas capables d’avoir un accord sur le droit syndical comme McDo », se plaint M’hamed Ganzani, à la CGT. « Chez Quick, les syndicats sont bridés, ajoute Denis Raguet, secrétaire fédéral FGTA FO, chargé du secteur de la restauration rapide. Les directeurs de restaurant voient d’un mauvais œil la visite des syndicalistes qui veulent vérifier que le droit du travail est bien appliqué. »

Résultat : les relations sociales virent à la caricature lors des élections d’entreprise. Comme le 13 mai dernier, lors des élections du CHSCT de Quick dans un hôtel de la zone industrielle de Villepinte. « Une farce ! vitupère Naïma Repellin. Tous les salariés inscrits sur la liste « Comité libre », prétendument sans étiquette, portaient des tee-shirts pour être sûrs que les élus ne se trompent pas de bulletin de vote », raconte la jeune femme. Car chez Quick, en plus des organisations traditionnelles, un syndicat libre truste la majorité des places au CE et au CHSCT. Un syndicat maison, selon les organisations syndicales.

« Lorsque je n’étais pas syndiqué, je voyais débarquer mon responsable hiérarchique chargé de constituer des listes de salariés pour mettre sur pied la liste “Esprit libre” », raconte Gandeja Caré, de la CFE-CGC. « À l’époque, je jouais le jeu. J’invitais mes équipes à voter pour cette liste sans me poser de questions », se souvient Naïma Repellin. Il y a deux ans, pour démontrer aux salariés que cette liste était une liste « maison », certains d’entre eux ont monté une deuxième liste sans étiquette, malicieusement baptisée « Comité esprit libre », histoire de semer la confusion. « La liste a été déposée dix minutes avant le début du vote et les gens se sont trompés. Sur les neuf sièges, cette deuxième liste en a remporté quatre. Le syndicat « maison » a obtenu les cinq autres sièges. Les organisations syndicales n’en ont pas eu un seul », raconte Ali Cheikh-Bella , de la CFTC.

À la DRH, Christiane Dutray balaie d’un revers de main la question. « Ce sont des histoires de syndicats qui ne supportent pas qu’une liste libre existe chez Quick. » La DRH n’en défend pas moins le dialogue social interne. « Nous avons négocié récemment sur la mutuelle, nous allons nous attaquer à un accord de GPEC et remanier le règlement intérieur. » Des arguments qui ne satisfont pas les OS. « On en est à la préhistoire. C’est rageant. Il y a beaucoup de choses à construire dans cette entreprise », s’impatiente Naïma Repellin à FO. Une nécessité alors que la direction de Quick veut doper son implantation dans l’Hexagone.

En plus des 88 restaurants que l’enseigne détient en propre, Quick dispose en France d’un réseau important de franchisés. En 2007, ils n’exploitaient pas moins de 249 restaurants sur lesquels Quick n’a aucune autorité en matière de ressources humaines. Au total, 15 000 personnes travaillent pour Quick, en France, en Belgique et, plus récemment, en Algérie et en Russie.

1971

Création de Quick en Belgique.

1980

Ouverture du premier restaurant en France via un partenariat entre la société belge GIB et Casino.

2006

La Caisse des dépôts et consignations rachète Quick. Vingt-trois managers détiennent 6 % des parts de l’enseigne.

Quick était dans la situation de la jeune fille qui n’arrive pas à se marier car elle a trop de boutons ! L’entreprise avait un très fort endettement, sa santé commerciale n’était pas extraordinaire et son cours de Bourse était mauvais. L’actionnaire de l’époque déclarait régulièrement depuis trois ans qu’il allait vendre l’entreprise, sans y parvenir. Sur le plan social, les salariés étaient affectés. Ils avaient le sentiment que l’entreprise allait passer à la trappe. Quand je suis arrivé, j’ai fermé 25 % des restaurants en France et en Belgique, sans plan social.

L’an dernier, nous avons ouvert 14 restaurants, cette année nous tablons sur 40 à 50 ouvertures et nous nous développons à l’international, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Catalogne, en Russie et à la Réunion. En 2007, nous avons réalisé 865,3 millions d’euros de chiffre d’affaires. 2008 sera encore meilleure et devrait se situer autour de 950 millions d’euros.

La difficulté, c’est de trouver le bon planning. Nous manageons des étudiants qui, du jour au lendemain, peuvent nous lâcher. Nous les formons tout en sachant pertinemment qu’ils ne resteront pas. Adhérer à ce système, c’est valider le fort turnover qui va avec. L’autre partie du personnel ne possède pas le même niveau scolaire. La veille, une salariée peut être shampouineuse chez Franck Provost, sortir de chez maman ou être exclue du système scolaire depuis longtemps. Nous achetons les potentiels qui se présentent et leur inculquons un métier. Pour les jeunes hommes, une expérience chez Quick remplace le service militaire. On leur apprend à se laver les mains, à dire bonjour, merci, à sourire. Et s’ils s’accrochent, ces jeunes progressent très vite. Comme Toyota à Valenciennes, notre rôle d’insertion dans le monde du travail est crucial. On devrait recevoir des médailles pour cela !

En 2002, les salariés abandonnaient le navire. Désormais, le problème est inverse. Ils partent parce qu’on vient les chercher. Quick forme des salariés qui acquièrent une technicité et une maturité prisées par d’autres enseignes. Je ne peux pas non plus garder tout le monde. Quand les gens ont vraiment décidé de partir, que voulez-vous faire ?

Je ne suis pas là pour faire des usines à gaz. Je vends des frites et des hamburgers ! La moyenne d’âge de mes salariés est de 31 ans ; alors alimenter un compte épargne temps pour leur retraite, ils n’y pensent pas. Il faut monter des dispositifs simples. Nous étudions le principe du rachat de RTT. Ce n’est pas encore mis en place mais on devrait y arriver. En ce qui concerne les jours de travail non pris, depuis 2002, j’ai instauré la règle des trois tiers. S’il reste par exemple neuf jours de congé à prendre avant la fin mai et que les salariés ne peuvent pas tout solder – cela peut arriver –, je leur propose de me donner trois jours, d’en prendre trois et de leur en racheter trois. Ce système rencontre un certain succès. Quant à l’intéressement, c’est une bonne solution, car elle est pragmatique. C’est la plus pertinente. En 2009, nous aurons mis en place un intéressement. Mais le sujet nécessite un débat avec les partenaires sociaux et un peu de pédagogie.

C’est surtout une opération politique entre les syndicats. Chez Quick, nous évoluons dans un contexte syndical familial avec dialogue et réactivité. Notre climat social est plutôt stable et sain. Nos représentants du personnel sont là pour que Quick marche mieux. Cela étant, l’externe peut influer sur le climat interne. On sent une tension sociale. Notamment sur le pouvoir d’achat. Il est bien possible qu’il y ait dans le pays des mouvements sociaux à la rentrée.

Propos recueillis par Sandrine Foulon et Anne-Cécile Geoffroy

JEAN-PAUL BRAYER

62 ans.

1983

Directeur général de Levi’s.

1989

Directeur général de William Saurin.

1995

Directeur général puis président du directoire du Groupe Flo.

2002

Administrateur de Quick Restaurants SA.

2007

Président du directoire de Financière Quick SAS.