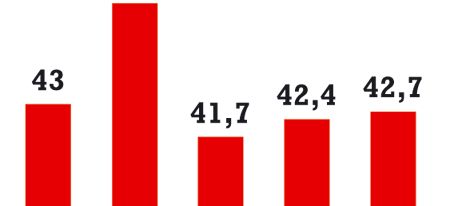

Les revendications salariales montent. Mais les employeurs peinent à calmer la grogne. Leurs recettes ? Gonfler les augmentations collectives et multiplier les zakouskis.

Pas si sereins, les DRH ! Habitués à ne négocier qu’à la marge, voire pas du tout, les augmentations de salaire de leurs troupes, les voilà contraints de repenser leurs pratiques. Car, en ce début d’année, les conflits salariaux fleurissent dans toute la France, tous secteurs d’activité confondus. Bridgestone, la Snecma, McDo, Areva, SeaFrance, Keolis, Air France, Bricorama, Prisma Presse, Carrefour, Casino… La liste des entreprises touchées par des débrayages n’en finit pas de s’allonger. Plus inhabituel, la grogne gagne des sociétés peu connues pour leur culture du conflit, tels la Caisse des dépôts et consignations ou L’Oréal. « Le climat social n’est pas bon. Il y a une certaine psychose de la part des DRH, qui craignent les mouvements sociaux. Une grève chez L’Oréal, ça paraît tellement improbable ! » juge Nathalie Malan-Manigne, DRH du groupe de BTP Cari.

Du côté des employeurs, personne ne se risque à contester l’augmentation du coût de la vie. Grands utilisateurs de l’indice Insee des prix à la consommation (hors tabac) pour bâtir leur politique salariale, les DRH ne peuvent casser le thermomètre sous prétexte qu’il leur est, cette fois-ci, défavorable… Mais tous de critiquer le chef de l’État pour ses promesses électoralistes. « Le pouvoir d’achat est un sujet sur lequel le gouvernement a peu de leviers. Le dossier ne pouvait donc que finir par faire irruption dans les négociations d’entreprise et de branche », note Pascal Collardey, DRH de KPMG. « Le sureffet médiatique est parfaitement néfaste. Quand on met à ce point un sujet en avant, il faut pouvoir y apporter des réponses concrètes immédiates », abonde Luc Hennekinne, DRH du constructeur de chariots élévateurs Still.

Des secteurs au régime sec. Sur le pouvoir d’achat, pas de miracle à attendre des employeurs. « Nicolas Sarkozy comptait sur le dynamisme de l’activité pour redonner des marges de manœuvre aux entreprises en matière de salaire et d’heures supplémentaires. Mais la croissance économique est trop faible », diagnostique Fabien Gillen, DRH de Bridgestone France. Dans certains secteurs, les salariés vont rester au régime sec. C’est notamment le cas dans les centres d’appels qui, pour résister aux délocalisations, surveillent les rémunérations comme le lait sur le feu. « On est sur un marché où les clients paient de moins en moins cher les prestations. Comme la masse salariale pèse 82 % de notre chiffre d’affaires, on a de très faibles moyens pour augmenter les salaires », justifie Thierry Salomez, DRH d’Intra Call Center. Dans la restauration collective, aussi, les caisses sont vides. Chez Flunch ou dans les cafétérias Casino, l’écrasante majorité du personnel va rester scotchée aux alentours du smic. « Dans l’attente de la baisse de la TVA, on avait obtenu des aides publiques. Mais la dernière loi de finances nous les a supprimées. Aujourd’hui, on n’a plus de leviers en main », tempête Christian Leroy, DRH de Flunch.

Dans les faits, pour calmer les impatiences de leurs salariés, les directions jouent d’abord sur la ventilation des enveloppes. Elles redécouvrent les vertus des augmentations collectives généreuses, après les avoir parfois délaissées pour leur prétendue ringardise. Chez le chimiste Arkema, les ouvriers et techniciens ont ainsi obtenu une revalorisation collective de 2,5 % le 1er janvier, avec un plancher de 50 euros. Chez PSA, même combat. Début 2008, les non-cadres ont décroché 2,4 % d’augmentation générale, avec un minimum de 40 euros. « Compte tenu de l’environnement économique, la priorité a été donnée au pouvoir d’achat des salariés. Sur proposition de la direction, les parties ont souhaité privilégier les augmentations générales », se félicitait l’entreprise au sortir des négociations. Plus inattendu, le retour des hausses collectives chez L’Oréal, totalement abandonnées depuis six ans. Le principe en a été acté à la mi-février, après une journée de grève bien suivie dans les usines du groupe. Dans l’attente de l’ouverture des discussions, la direction a aussi lâché une prime collective de 250 euros, que les salariés ont touchée avec leur bulletin de paie de mars.

Un socle collectif minimal. Chez Bridgestone, les cadres sont logés à la même enseigne que le reste des équipes. Comme les autres, ils bénéficieront cette année d’une revalorisation collective de 2,5 % à l’usine de Béthune, et de 3 % (dont 2 % au mérite) au siège et dans les services commerciaux. « Il faut un socle minimal pour tous. Car, dans un système d’individualisation pur et dur, il est très difficile d’expliquer sereinement à un salarié qu’il n’a pas démérité mais qu’il ne touchera rien », justifie Fabien Gillen, le DRH. Le point de vue reste minoritaire. Inflation forte ou pas, la plupart des entreprises refusent de rompre avec leur processus d’individualisation des rémunérations pour leurs personnels d’encadrement. Chez Generali, par exemple, l’accord triennal fraîchement signé garantit, certes, une hausse globale des rémunérations fixes de 8,1 % sur trois ans. Mais le texte incite parallèlement les cadres de classe 5 et 6, potentiellement concernés par les augmentations générales (5,4 % sur trois ans), à y renoncer en échange d’un variable sur objectif. « On ne recherche pas tant la différenciation que la mise en cohérence du système de rémunération avec le fonctionnement de l’entreprise », explique Germain Ferec, le DRH de l’assureur.

Fermes sur les principes, les entreprises devraient néanmoins se montrer souples dans leur mise en œuvre. De l’avis des DRH, il sera compliqué cette année d’interdire la bonne vieille technique du saupoudrage, qui consiste à accorder à tous ses collaborateurs des augmentations individuelles. « On a parfois du mal à expliquer à nos managers qu’ils doivent se montrer sélectifs dans les attributions, en récompensant le tiers de leur équipe plutôt que les trois quarts. Ce sera un point délicat », admet Luc Hennekinne qui, depuis deux ans, a promu le tout-individuel pour les cadres de Still France. Entre les lignes, l’accord signé par Casino fin février laisse aussi entendre que la majorité des cadres ne devrait pas rester au pain sec. Le texte prévoit ainsi que tout cadre n’ayant pas perçu au moins 1,5 % de revalorisation « soit reçu pour [que son supérieur motive] explicitement cette décision ».

Afin de redonner du cœur à l’ouvrage aux troupes sans trop desserrer les cordons de la bourse, les entreprises multiplient cette année les zakouski. Titres-restaurants, primes de transport, allocations de vacances… tout est bon pour garnir le panier de la ménagère ! Le constructeur Renault en est l’illustration parfaite. Deux des quatre mesures contenues dans son très succinct accord salarial 2008 portent sur des à-côtés de la rémunération : la majoration de 15 % de l’« indemnité progressive de transport », portée par exemple à 30,60 euros mensuels pour ceux qui habitent à plus de 30 kilomètres de leur lieu de travail ; la revalorisation de 3 % des allocations de vacances et de fin d’année… Chez Autoroutes du Sud de la France, les primes d’éloignement sont revalorisées ; et les 210 paniers annuels, forfaitisés pour tous les salariés non postés. Quant à Mickey, il vole au secours des jeunes parents, et des estomacs. Euro Disney porte ainsi la prime annuelle de « petite enfance » de 250 à 300 euros, en l’étendant aux enfants de 3 à 4 ans. Il prend aussi à sa charge le surcoût de 3,28 % du prix de la cantine et augmente de 30 centimes sa participation sur les titres-restaurants. Royal !

Manger la participation. Autres leviers pour gonfler le porte-monnaie des salariés, les récentes lois Tepa et pouvoir d’achat. Mesure phare, le déblocage anticipé de la participation. « Je reçois plus de coups de fil sur le déblocage que sur le résultat des négociations salariales. Les salariés sont chauds bouillants », témoigne Frank Pfister, leader CFDT de l’ascensoriste Otis. Pour les multinationales, la mesure ne pose aucune difficulté, les discussions se limitant à l’éventuelle prise en charge des frais administratifs par l’employeur. Mais, dans les PME, le sujet peut s’avérer plus sensible. Placées sur des comptes courants bloqués, les sommes, qui servent à financer une partie des investissements, ne sont disponibles qu’après accord. Pas simple à mettre en œuvre. « Encore faut-il que nos banquiers nous suivent », témoigne Étienne Bernard, patron de l’entreprise éponyme qui fabrique des moteurs pour vannes à Gonesse, dans le Val-d’Oise.

Pour ce qui est du rachat des jours de RTT, la prudence domine. Pas pressés de rouvrir le chantier des 35 heures, les DRH se méfient des accords de gré à gré, qui peuvent générer des inégalités de traitement. Quant aux heures sup exonérées, elles ne sont pas la panacée. Ultracomplexe à mettre en œuvre, la loi Tepa pâtit du retournement conjoncturel, qui en limite la portée à des effets d’aubaine. Comme chez KPMG. « Nos 1 300 techniciens et juniors, qui disposent déjà d’un forfait de cent quatorze heures supplémentaires, bénéficient d’une application directe de la loi Tepa », confie Pascal Collardey, le DRH. Les intéressés y ont gagné près de 2 % de salaire net, et leur employeur 55 euros de charges. On peut être agacé par les promesses présidentielles et en tirer parti…

Des salaires au rabais et des temps partiels à gogo… Dans la grande distribution et la propreté, la question du pouvoir d’achat s’avère particulièrement vive. Dans les deux secteurs, le gros des troupes touche entre 8,5 et 9 euros brut l’heure, quelle que soit l’ancienneté. Et, comme les contrats de travail ne dépassent guère la trentaine d’heures hebdomadaires, les fiches de paie n’atteignent pas le millier d’euros nets…

Dissiper la grogne générale relève du casse-tête chinois pour les dirigeants des deux secteurs. Lancés dans une guerre des prix sans fin, ceux des hypermarchés sont dans une situation intenable. D’un côté, des salariés qui crient misère ; de l’autre, des clients exaspérés par l’envolée des prix sur les étiquettes…

Dans les entreprises de propreté, les marges de manœuvre sont plus étroites encore.

Pour espérer remporter des appels d’offres, le plus souvent attribués au moins-disant, les patrons n’ont d’autre choix que de serrer les devis. Résultat, tous calent les rémunérations de leur personnel d’exploitation sur la grille des minima conventionnels…

Pour détendre le climat social sans dégrader leur compétitivité, les dirigeants des deux secteurs tentent de reprendre à leur compte le slogan sarkozyste du « travailler plus pour gagner plus ». Dans la distribution, les grandes enseignes comme Carrefour, Auchan ou Casino proposent de développer la polyvalence en échange d’une augmentation de la durée des contrats. « 35 heures plutôt que 30, c’est 198 euros de plus par mois », assure une caissière d’Auchan, qui a déjà bénéficié de la mesure. Dans la propreté, le projet, qui s’inspire de pratiques scandinaves, est moins avancé. La profession cherche à convaincre ses clients d’accepter que le ménage des bureaux se fasse en journée, et non pas au petit matin. De quoi réduire la pénibilité et étoffer les contrats.

Non. La modération salariale issue des 35 heures a duré plus longtemps que ce qui était strictement nécessaire. Pendant des années, les entreprises ont demandé à leurs salariés de faire des gains de productivité sans récompenser leurs efforts. Cette stagnation des salaires a créé des frustrations. Car la société de consommation dans laquelle nous vivons exige que l’on gagne toujours en pouvoir d’achat pour acquérir les nouveaux produits mis sur le marché.

En matière de pouvoir d’achat, le salariat est traversé par trois grosses lignes de fracture. La taille de l’entreprise, l’exposition à la mondialisation et l’existence ou non d’une rémunération variable. Les perdants, ce sont ceux qui cumulent les désavantages. Mais, globalement, il y a essentiellement des stagnants du pouvoir d’achat.

Oui, mais seulement pour les salariés de plus de 40-45 ans. Ceux-là ont beaucoup de mal à intégrer les éléments de rémunération variable dans leur revenu permanent, qui va asseoir leurs stratégies de consommation. Ils sous-estiment les progressions de part variable et ont tendance à ne regarder que le bas de la feuille de paie la plus défavorable. C’est un peu le même mécanisme que pour les fonctionnaires, qui ne raisonnent que sur la valeur du point d’indice sans tenir compte de la multiplicité des primes.

Les moins de 30 ans se contrefoutent de la distinction entre fixe et variable. Ils sont capables de faire une gymnastique complexe dans leur tête pour lisser leur rémunération. On verra dans les dix à quinze prochaines années si c’est un effet de génération ou d’âge. Pour l’instant, on ne sait pas dire si, à 40 ans, ils continueront à raisonner de façon « moderne » ou adopteront les comportements de leurs parents.

S’ils veulent offrir aux salariés, de façon implicite, une forme d’indexation des salaires sur les prix, il est exclu qu’ils utilisent d’autres indicateurs. Mais c’est quand même une catastrophe que, à cause d’une période trop longue de gel des salaires, on en soit venu à réinventer l’indexation des salaires sur les prix. Une vraie négociation salariale devrait porter sur autre chose que l’indice des prix. Sur la productivité globale de l’entreprise, ses perspectives, le partage des fruits de la croissance…

Quand le socle de base est solide, on peut le compléter. Mais on ne rattrape pas des politiques salariales faibles par des éléments périphériques. La popularité de telles mesures est alors mince. Plus globalement, l’élastique du pouvoir d’achat a été tellement tendu que les salariés n’arrivent plus à porter une appréciation objective. On recueille les fruits de plusieurs années cumulées d’insatisfaction.

Le malaise sur les salaires est structurel. Dans nos têtes, on vit encore sur le modèle des Trente Glorieuses, avec l’idée que le pouvoir d’achat devait progresser de 3 % tous les ans sans rien faire. Beaucoup de Français vivent comme un drame que leurs enfants puissent ne pas être plus riches qu’eux. Mais où est-il écrit que toute génération doit vivre avec plus de moyens que la précédente ? Il y a une contradiction majeure. Les générations futures vivront mieux dans des logiques qualitatives, pas quantitatives.

Propos recueillis par Stéphane Béchaux

ROBERT ROCHEFORT

Directeur général du Credoc.

1981

Directeur du département des statistiques de la Cnam.

1987

Entre au Credoc, dont il prend la direction générale en 1995.

2006

Membre du Conseil d’analyse économique.