Stagnation du pouvoir d'achat oblige, les conflits salariaux font, après le public, leur retour dans les entreprises. Car les enveloppes sont bien maigres et les augmentations collectives de plus en plus réduites. Les directions préfèrent des systèmes flexibles en phase avec les résultats et… les exigences des marchés financiers.

Pour une fois que Jean-Pierre Raffarin était en phase avec les attentes des Français… Quand, dans son « contrat France 2005 » présenté à la fin de l'an dernier, le Premier ministre avait annoncé qu'il faisait du pouvoir d'achat l'une des trois priorités gouvernementales de l'année, il n'imaginait sans doute pas rencontrer un tel succès auprès des salariés. Un message reçu cinq sur cinq, si l'on en juge par les revendications salariales qui, depuis trois mois, fleurissent sur les banderoles et les tracts. Dans la foulée du mouvement national du 10 mars dernier, 43 % des entreprises avouaient connaître une forte pression sur les salaires, selon un sondage réalisé par le cabinet Hay Group.

Le mouvement de grogne est parti des fonctionnaires. Descendus en masse dans la rue pour réclamer la fin de la rigueur salariale, ceux-ci ont obtenu gain de cause. En leur octroyant 1,8 % de hausse du point indiciaire étalée sur l'année 2005, Jean-Pierre Raffarin et Renaud Dutreil ont calmé, très provisoirement, les ardeurs des agents du public. Mais ouvert, aussi, la boîte de Pandore dans le privé. Conforama, la Société générale, Alcatel Space, Total, Carrefour, C & A, Radio France, Gerflor, GMF Assurances, Cogema, Imerys Structure, Castorama… la liste est longue des entreprises touchées par des conflits salariaux.

Un mouvement d'humeur alimenté par des éléments très conjoncturels, comme la cacophonie sur le lundi de Pentecôte travaillé ou l'annonce des bénéfices exceptionnels dégagés par les multinationales du CAC 40. Reste que, n'en déplaise à Ernest-Antoine Seillière, la stagnation du pouvoir d'achat des salariés tricolores n'est pas qu'une question de « ressenti » (voir encadré page 16). À la mi-mars, l'Insee révélait qu'en 2003 le salaire moyen net avait diminué de 0,3 %, en euros constants, dans les entreprises des secteurs privé et semi-public. Une situation inédite depuis 1996, dont les employés (– 1,1 %) et les cadres (– 0,8 %) ont été les principales victimes.

Et tout porte à croire que le serrage de boulons n'est pas terminé. Remontée du chômage, hausse des cotisations sociales, prévisions de croissance revues à la baisse, euro surévalué… Rien, à l'horizon, ne laisse présager une pause dans l'austérité salariale. Ce que confirme une enquête sur les politiques de rémunération menée en début d'année par l'Association nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel (ANDCP). Verdict des 120 DRH interrogés : 73 % n'entendent pas « lâcher du lest » sur les salaires au motif que leur entreprise doit déjà absorber la prochaine hausse du smic, la baisse des réductions de charges sur les bas salaires et les coûts générés par le droit individuel à la formation. Parmi les autres, un bon nombre dit ne s'y résoudre que pour respecter leurs accords de branche.

C'est peu dire, pourtant, que les négociations salariales sectorielles n'ont guère été soutenues ces dernières années. « Dans de très nombreuses conventions collectives, les premiers niveaux de rémunération sont aujourd'hui inférieurs au minimum légal. Le smic devrait être une voiture-balai, c'est devenu une locomotive », s'insurge Rémi Jouan, secrétaire national à la CFDT. Exemple emblématique : les hôtels-cafés-restaurants, avec leurs 800 000 salariés. La branche ne compte pas moins de 12 niveaux – sur 14 – en deçà du smic, avec une grille toujours calculée… en francs. « Seuls les cadres, moins de 1 % des effectifs, bénéficient d'un minimum conventionnel supérieur. Et 60 % des salariés doivent se contenter du smic », dénonce Johanny Ramos, secrétaire national à la Fédération des services CFDT.

Le cas n'est pas isolé. D'après la CGT-FO, l'ameublement, la céramique et les travaux publics comptaient, en avril, pas moins de 9 niveaux inférieurs au smic ; le commerce de gros alimentaire et les succursalistes de la chaussure, 8 ; l'industrie sucrière, le transport aérien et l'équipement thermique, 7 ; la chimie, la menuiserie et la navigation de plaisance, 4… Des situations que les syndicats entendaient bien dénoncer le 10 juin, lors de la sous-commission salaires de la Commission nationale de la négociation collective. Trois rencontres techniques se sont déjà tenues en amont pour lister les conventions collectives à traiter en priorité. « L'objectif est qu'il n'y ait plus un seul coefficient en deçà du minimum légal, comme à la fin des années 80. Il faut aussi inventer un système à même d'éviter que les minima soient régulièrement bouffés par le smic », revendique Rémi Jouan. Il y a urgence. Depuis février 1999, le smic horaire a augmenté de 24 %, soit deux fois plus que l'inflation. Résultat, 14 % des salariés sont aujourd'hui smicards, contre 8 % en 1993. Or le Code du travail interdit d'inclure des clauses comportant des indexations sur le smic dans les conventions ou accords collectifs.

Ce manque de dynamisme des négociations de branche – en dépit de quelques contre-exemples (voir encadré page 18) – place les entreprises en première ligne pour discuter des salaires. Ce que déplore Jean-Christophe Le Duigou, l'économiste de la CGT : « On manque d'un instrument de coordination des politiques salariales. Tout se passe dans les entreprises, avec des salariés seuls face à leur patron qui ne voit les salaires que comme un coût. » Les plus mal lotis sont à chercher du côté des TPE, dépourvues de représentation syndicale. Dans les négociations de gré à gré, seuls les plus qualifiés, recherchés sur le marché du travail, s'en tirent. « En hôtellerie-restauration, les cuistots arrivent à négocier leur salaire car ils peuvent se vendre ailleurs. Mais pas les serveurs, les veilleurs de nuit ou les femmes de chambre », explique Johanny Ramos.

Au sein des PME et des grandes entreprises, le rapport de force est moins déséquilibré. Mais les fameuses NAO (négociations annuelles obligatoires) débouchent rarement sur de véritables négociations. Dans bon nombre d'entreprises, les enveloppes destinées aux ouvriers et employés servent d'abord à répercuter sur les grilles les hausses du smic, pour les en éloigner. Souvent en vain. À Carrefour, les trois premiers niveaux de rémunération, relevés de 1,5 % entre mars et juin, seront rattrapés par le smic dès le mois prochain. Idem chez Flunch : les quelque 4,5 à 5,5 % d'augmentation octroyés aux employés des trois premiers échelons à partir du 1er août porteront le salaire plancher… au niveau du smic attendu pour juillet ! Quant aux 1 225 euros mensuels garantis aux nouveaux entrants chez Castorama (+ 2,94 %) et Disneyland Paris (+ 3,9 %), ils dépassent le minimum légal d'à peine 10 euros…

Généreuses par obligation sur les minima, les directions sont nettement plus pingres quand il s'agit d'augmenter collectivement les salaires réels. Avec des arguments en béton. Pressés par leurs donneurs d'ordres, les sous-traitants doivent tenir à tout prix leurs coûts pour rester compétitifs et garder leurs marchés. « Dans les PME, les DRH se sentent pris en tenailles entre les salariés, qui réclament, et les donneurs d'ordres, qui compriment », observe Daniel Croquette, le délégué général de l'ANDCP. Les grands groupes, de plus en plus internationalisés, lorgnent vers l'Europe de l'Est et l'Asie et font tout pour éviter d'accroître les différences de coût de la main-d'œuvre. À moins, comme chez les constructeurs automobiles français, de dégager des résultats très substantiels. Cette année, Renault a offert 2,1 % à tous ses salariés, et PSA 2,2 % à ses ouvriers et techniciens pour la tranche de salaires inférieurs à 1 800 euros.

Le personnel des banques n'a pas été logé à la même enseigne. « Malgré des profits record, les salariés des grands réseaux n'ont pas eu 1 centime d'augmentation générale pérenne », dénonce Serge Legagnoa, secrétaire fédéral de FO Banques. À BNP Paribas et à la Société générale, les troupes ont dû se contenter d'une prime d'un quart de mois de salaire. « On alterne primes et augmentations générales (+ 0,9 % en 2004, NDLR). En 2005, nous avons mis l'accent sur l'individuel. Notre principe, c'est d'augmenter les collaborateurs en phase de prise de responsabilités », explique Bernard Viallatoux, responsable de la gestion collective des RH de BNP Paribas. Même philosophie chez le grand rival : « Notre politique salariale s'appuie d'abord sur la contribution de chacun de nos collaborateurs. L'individualisation est facteur d'attractivité, de motivation et de fidélisation », assène Philippe Perain, directeur des relations sociales de la Société générale.

Dans le secteur des assurances, les patrons ont mis la main au portefeuille. Mais, à l'image d'Axa, qui a accordé de 0,5 à 1 % d'augmentation générale, à l'exception des cadres supérieurs, les enveloppes restent minces, n'atteignant quasiment jamais les 2 %. « Quand une entreprise accorde 1,5 % d'augmentation générale, elle a l'impression d'être très généreuse. Alors que ça ne couvre même pas l'inflation », observe Éric Wuithier, directeur associé chez Towers Perrin. Selon la Dares, les salaires de base ont progressé de 2 % dans les entreprises de plus de 10 salariés en 2003, dont 1,1 % sous forme d'augmentation générale. D'après la dernière enquête de la Cegos, portant sur l'année 2004, il n'y aurait plus guère que 24 % des entreprises qui ont octroyé des augmentations générales, contre 38 % en l'an 2000.

Et les maigres enveloppes excluent de plus en plus souvent le personnel d'encadrement. Comme à Castorama, où les cadres ne bénéficient plus, depuis plusieurs années déjà, des augmentations collectives. « Réserver les augmentations générales aux employés et reconnaître individuellement la performance et la compétence des cadres est une pratique de plus en plus commune dans les entreprises. On ne reviendra pas là-dessus », pronostique Annick de Vanssay, DRH de Castorama. Cette année, le spécialiste du bricolage a garanti à ses employés 1,15 % en collectif sur les salaires réels (et 1 % en individuel) et 2,5 % en individuel à ses cadres et agents de maîtrise. Autre méthode, utilisée par Ascometal depuis quatre ans : augmenter forfaitairement les salaires (38 euros pour tous en 2005). Ce qui fait râler les cadres : « En favorisant systématiquement les bas revenus, on détruit la progression logique de la grille salariale », dénonce Bernard Luchier, délégué CFE-CGC.

Chez Big Blue, on ne s'embarrasse pas de ce genre de subtilités. Le géant informatique ne fait plus aucune augmentation générale depuis… 1986 ! « C'est la philosophie internationale d'IBM. On a choisi de payer nos collaborateurs au prix du marché en récompensant la contribution individuelle de chacun », explique Tim Stevens, le DRH d'IBM France. Depuis dix ans, les négociations salariales se concluent invariablement par un PV de désaccord. Pour le personnel, l'absence de signature ne change rien : à IBM comme ailleurs, les DRH ne poussent presque jamais le bouchon jusqu'à retirer leurs propositions en l'absence d'accord.

Si IBM reste une exception dans l'Hexagone, sa politique salariale fait rêver bien des DRH. « Certains ont eu l'envie de profiter de la modération salariale liée au passage aux 35 heures pour jeter définitivement aux oubliettes les augmentations générales. Mais aucun ne l'a fait », constate Éric Wuithier. Sans doute parce que les salariés français restent attachés au maintien d'une part de récompense collective des efforts. Tout comme les managers. Chargés d'appliquer les directives décidées dans les états-majors, ceux-ci se retrouvent en première ligne pour gérer les psychodrames. « Les directions leur demandent de distribuer les enveloppes de façon discriminante. Mais, avec la baisse des budgets d'augmentation, ça devient vite intenable dans les équipes car certains, notamment les moins performants, perdent du pouvoir d'achat plusieurs années de suite. Résultat, on fait du saupoudrage », relève Pierre Le Gunehec, consultant chez Hewitt. Ou du « tourniquet », en distribuant les augmentations par rotation…

Des difficultés que ne nie pas Tim Stevens. « Vous trouverez toujours des managers qui préfèrent que l'entreprise prenne les décisions pour eux. Mais nous, à IBM, nous voulons que nos managers aient de l'autonomie dans la gestion de leurs équipes, y compris en matière de rémunération. » Pour les épauler, la direction leur fournit chaque année des bilans individuels sur leurs équipes : historique des salaires, notes d'évaluation, potentiel, positionnement sur le marché, etc. À BNP Paribas et à la Société générale, on pratique la revue d'effectifs. « La hiérarchie passe au crible les rémunérations de tous les collaborateurs avant de décider des promotions et des augmentations », précise Jean-Pierre Michel, responsable des conditions d'emploi à la Société générale. Des pratiques aujourd'hui courantes dans les grandes entreprises qui utilisent souvent des outils de benchmarking pour situer leurs politiques salariales par rapport au marché. Le plus célèbre : PayNet, une immense base de données développée par Hay Group (450 sociétés et 600 000 salariés français).

Globalement, les grands groupes français annoncent des enveloppes d'augmentations comprises entre 2,5 et 3,2 % de leur masse salariale par an. Pas de quoi, déduction faite de l'inflation, entrevoir des progressions fulgurantes. D'après les experts en rémunération, il est inutile d'attendre un retour à des hausses plus substantielles. « Dans un monde économique instable, où la vision à moyen et long terme se rétrécit, les entreprises essaient de limiter les systèmes figés qui rendent impossible tout retour en arrière », explique Michel Fourmy, du pôle management humain de la Cegos. « Ce n'est pas l'inflation qui doit donner une dynamique à la rémunération, mais la valeur ajoutée future de l'entreprise. Plutôt que de faire un pari sur l'avenir en augmentant les salaires fixes, les dirigeants essaient de mettre en place des systèmes flexibles qui restent en phase avec la valeur ajoutée », abonde Jean-Marc Revereau, de JMR Consulting. Et vive les primes, le variable et l'intéressement pour tous ! Ces stratégies ont, en plus, la faveur des marchés financiers. « Les brokers et les analystes se méfient des carcans. Ils préfèrent que les entreprises gardent une certaine flexibilité dans le pilotage de leur masse salariale, quitte à partager une partie des résultats avec leurs salariés », note Pascale Sagnier, d'Axa Investment Managers.

Des discours qui hérissent, en revanche, le poil des syndicats. « Les patrons s'engagent à garantir la rémunération de leurs actionnaires quelle que soit la conjoncture, plutôt que celle de leurs employés. Mais, conceptuellement, c'est l'inverse du lien salarial. Les risques doivent relever de l'actionnariat, pas du salariat », souligne le cégétiste Jean-Christophe Le Duigou. « Lier rémunération et résultats économiques est une aberration, car c'est une mesure complètement procyclique. Qu'on ne compte pas sur les salariés pour relancer la croissance quand les résultats ne sont pas au rendez-vous ! » avertit Michel Lamy, l'économiste de la CFE-CGC. Dernier hic, et pas des moindres : le manque à gagner pour les régimes de protection sociale. En 2002, les 10,6 milliards d'euros versés au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement des PEE représentaient, d'après les calculs de la Dares, un manque à gagner potentiel de 4 milliards d'euros…

Les salariés français perdent-ils, oui ou non, du pouvoir d'achat ? Répondre à la question n'est pas chose aisée.

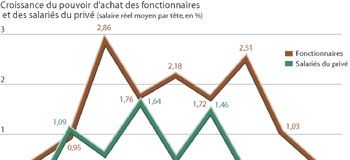

L'exemple des fonctionnaires est, sur ce point, éclairant. En 2003, dernière année connue, la valeur du point indiciaire de la Fonction publique n'a pas bougé, alors que l'inflation a augmenté de 2,1 % (tabac inclus). Le pouvoir d'achat du point a donc bien baissé en 2003, comme l'ont dénoncé les syndicats. Impossible, pour autant, d'en déduire que les fonctionnaires se sont appauvris. Car, si l'on tient compte des mesures catégorielles et des effets de structure (évolutions de carrière, remplacement des fonctionnaires partis en retraite par des jeunes moins payés, etc.), le salaire moyen par tête a, lui, augmenté de 1 % en 2003 en euros constants. Et si, enfin, on considère les seuls fonctionnaires déjà en poste en 2002, on observe que la « rémunération moyenne des fonctionnaires en place » s'est accrue de… 1,8 % en 2003, une fois l'inflation déduite.

Dans le secteur concurrentiel, les calculs sont tout aussi alambiqués. En 2003, le salaire mensuel moyen a augmenté de 2,4 % en brut, et de 1,8 % en net, selon l'Insee. En tenant compte de l'inflation, le salaire net moyen a donc diminué de 0,3 %. Un chiffre qui a fait grand bruit. En englobant les effets de structure (les mêmes que dans la fonction publique), le pouvoir d'achat du salaire moyen baisse toujours, mais de 0,2 % seulement. Enfin, si l'on s'intéresse uniquement aux salariés à temps complet n'ayant pas changé d'établissement dans l'année, le cru 2003 se solde par… une stagnation du pouvoir d'achat du salaire moyen net.

Mais ce n'est pas tout ! Car le « vrai » pouvoir d'achat n'intègre pas seulement les revenus d'activité. Il doit, aussi, tenir compte des prestations sociales versées par l'État (allocations familiales, aides au logement, etc.), des éventuels revenus de la propriété et des prélèvements fiscaux. En 2003, le revenu disponible brut des ménages français – l'Insee ne fournit pas de données sur les seuls salariés – s'affiche alors en hausse de 0,2 %. C'est mieux que rien…

Les négociations salariales de branche « à la française » sont rarement à la hauteur de celles d'outre-Rhin. Quelques secteurs se distinguent pourtant par leurs bonnes pratiques. En décembre dernier, la plasturgie a ainsi conclu un accord innovant dans lequel les partenaires sociaux s'engagent à ce que le premier coefficient conventionnel « ne soit pas inférieur au smic » et à ce que « le salaire minimum d'un coefficient donné soit toujours supérieur au salaire du coefficient précédent ». Seule condition posée par la fédération patronale : déconnecter les primes d'ancienneté des nouveaux minima. « Sans quoi le coût aurait été exponentiel pour les entreprises », justifie Béatrice Victor, responsable des affaires sociales de la Fédération de la plasturgie. De quoi donner des idées à d'autres branches qui, telle celle de la brosserie, ont demandé copie du texte. Autre exemple, celui de la miroiterie qui, dans son dernier accord, renouvelle sa volonté de « faire en sorte qu'aucun coefficient de la grille ne soit associé à un salaire minimal professionnel dont la valeur serait au-dessous de celle du smic en vigueur ». Enfin, dans le secteur de la propreté, les partenaires sociaux ont prévu une clause de revoyure en juillet pour « répercuter en centimes d'euros sur l'ensemble de la grille » des agents d'exploitation l'éventuelle différence entre le nouveau smic et le premier salaire conventionnel (8,07 euros).