La loi Travail valide les accords de forfait-jours incomplets, mais impose de réels dispositifs de contrôle de la charge de travail et des temps de repos. Les entreprises doivent veiller à leur mise en œuvre effective, mais également aller plus loin que les nouvelles dispositions légales.

« Les DRH approuvent très majoritairement le nouveau cadre juridique des forfaits-jours, parce qu’il sécurise véritablement les accords collectifs ». Voilà pour le sentiment général, résumé par Jean-Christophe Debande, juriste, directeur de projets RH à Entreprise & Personnel.

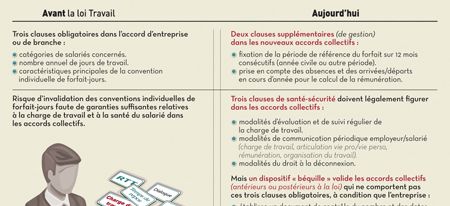

De fait, la loi du 8 août 2016 introduit trois clauses de santé-sécurité obligatoires, sur le suivi de la charge de travail, le dialogue régulier avec chaque salarié et le droit à la déconnexion (cf. tableau ci-contre), sans pour autant faire de l’absence de ces clauses dans l’accord collectif un motif d’invalidation. Un dispositif “béquille” valide en effet les accords non conformes, à condition que les entreprises contrôlent formellement les jours travaillés et le respect des temps de repos, et organisent un échange sur le sujet avec chaque salarié une fois par an. « En réalité, ce qui prime désormais, que l’accord soit conforme ou pas, c’est la capacité des entreprises à contrôler et mieux tracer les temps de travail et de repos et à suivre réellement l’évolution de la charge de travail », analyse Charlotte Michaud, associée chez Flichy Grangé Avocats.

Exemple avec le nouveau document de contrôle, le plus souvent autodéclaratif : « On ne peut plus se contenter de colonnes recensant les journées ou demi-journées travaillées, estime Marion Ayadi, associée chez Raphaël Avocats. Il faut faire apparaître les plages horaires des repos quotidiens et hebdomadaires, avec une mention du salarié certifiant qu’il les a bien respectées. » « Le document peut aussi indiquer, selon Jérôme Margulici, associé du cabinet Capstan, qu’en cas de difficultés à respecter les temps de repos, le salarié doit alerter le manager et/ou la DRH dans un certain délai. » Pour autant, la charge de la preuve reste du ressort de l’employeur, prévient l’avocat. Jean-Christophe Debande en déduit qu’il faut aller plus loin. « Non pas en comptabilisant le nombre d’heures travaillées, pour ne pas tomber dans un décompte horaire étranger au forfait-jours, mais en précisant le début et la fin des journées de travail, seul moyen efficace pour prouver le respect des temps de repos. »

Parallèlement au décompte, les entreprises doivent s’assurer de l’effectivité de leurs dispositifs d’alerte. « Dans la pratique, les managers les utilisent davantage que leurs collaborateurs, qui n’osent pas ou qui assument de travailler beaucoup compte tenu de leur autonomie, relève Me Ayadi. Il paraît donc crucial de tous les sensibiliser concrètement, ce qui plaide d’ailleurs pour une révision de l’accord collectif plutôt que pour des mesures unilatérales afin de mieux clarifier et déployer les procédures. »

Autre clause introduite par le législateur, l’organisation d’un entretien annuel avec le salarié. « Même si la loi ne le dit pas, il doit être tracé, avertit Charlotte Michaud, et mené en proximité par le n + 1 en prise avec la charge de travail. Attention, une case à cocher attestant d’un bon fonctionnement du forfait-jours est inopérante. Mieux vaut une grille de questionnements substantielle. » Pour Jean-Christophe Debande, « prévoir trois ou quatre entretiens par an n’est pas déraisonnable au regard des libertés que donne le forfait-jour aux entreprises ». Mais c’est surtout la régularité du suivi de la charge de travail qui est déterminante, selon Me Margulici : « le 8 septembre dernier, la Cour de cassation a ainsi validé un accord d’entreprise organisant un contrôle mensuel par le biais d’un relevé autodéclaratif, contresigné par le manager et par un RRH, et comportant un dispositif d’alerte. Pour autant, les entreprises vont également devoir se saisir d’un nouvel enjeu, le droit à la déconnexion, via un accord d’entreprise ou une charte. » En évitant les textes génériques et « en s’assurant que le salarié a la latitude de se déconnecter », insiste Jean-Christophe Debande.

Car la question de la charge de travail et des durées maximales reste centrale. « La loi du 8 août rapproche le forfait-jours de l’esprit de la décision du CEDS* et montre que la France fait preuve de bonne volonté vis-à-vis de la charte sociale européenne, même si elle n’intègre pas de limite maximale de travail », constate Jean-Philippe Lhernould, professeur de droit privé à l’université de Poitiers. D’où l’intérêt de pouvoir démontrer efficacement que les temps de repos ont été respectés et que la charge de travail reste raisonnable et sous contrôle.

* Saisi par la CFE-CGC et la CGT, le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a estimé que le forfait-jours, faute de comporter des durées maximales de travail, n’était pas conforme à la charte sociale européenne qui prévoit une durée de travail « raisonnable » (14 janvier 2011).

Non seulement la loi El Khomri ne sécurise pas suffisamment le forfait-jours au regard du droit européen, notamment en n’intégrant toujours pas de durée maximale de travail pour les salariés concernés, mais elle manque aussi l’occasion de mettre en conformité avec le droit européen d’autres dispositions relatives au temps de travail. C’est en tout cas l’analyse de Michel Miné, professeur de droit du travail au CNAM. « Sur les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, la loi Travail dit simplement que ce temps n’est pas du temps de travail. Or, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dispose que lorsque les salariés n’ont pas de lieu de travail fixe, le temps de déplacement entre le domicile et les sites des premiers et derniers clients doit au contraire être considéré comme du temps de travail. Cette exception n’a pas été intégrée dans la loi. De même, en matière de temps partiel, la loi Travail n’a pas modifié les taux de rémunération des heures complémentaires (10 % puis 25 %, selon les dispositions supplétives). Pourtant, la jurisprudence européenne impose qu’elles soient rémunérées au même taux que les heures supplémentaires des salariés à temps plein, à savoir 25 % et 50 %, sous peine de créer une discrimination indirecte à l’égard des femmes, bien plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. Dernier exemple s’agissant des heures d’équivalence. La France a été condamnée en 2005 par la CJUE pour ce système dérogatoire de décompte du temps de travail, qui vise à assimiler à la durée légale un temps de travail plus long, car comportant des « périodes d’inaction » comme les services de garde. Or la loi Travail prévoit que des branches puissent négocier des accords sur les heures d’équivalence. » Propos recueillis par É. S.